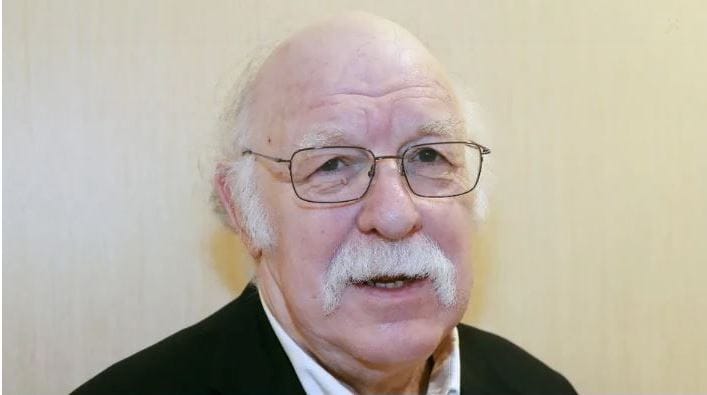

La protection de l’enfance est en crise : saturation des dispositifs, manque de moyens et pilotage flou. Jean‑Pierre Rosenczveig alerte l’État et les élus : il faut agir vite, clarifier les responsabilités et mobiliser parents et collectivités pour protéger durablement chaque enfant.

La protection de l’enfance est non seulement un sujet d’actualité, mais d’une grande acuité avec des enjeux majeurs pour les personnes concernées – enfants et parents -, et aussi pour la société (enjeux économiques, sécuritaires à court, moyen et long terme, etc.). Il est rarement abordé sereinement.

Force est de constater en cette rentrée 2025 que comme pour celle de 2024 les acteurs sont groggys debout, dans l’attente que le gouvernement fixe un cap, mette un pilote dans l’avion avec le souci de mettre une œuvre une politique publique, nationale et territoriale, à hauteur qui s’enclenche explicitement et s’inscrire dans la durée par-delà les remous de la vie institutionnelle. Rien ne vient. Attend-on un nouveau drame ? Saura-on maitriser les évolutions qui se dessinent sous le poids des contraintes financières.

Une interpellation majeure

Il ne se passe pas de jour où, à travers les médias - fait nouveau en soi comme la série d’articles du Monde !-, des livres ou des interpellations, le dispositif de protection de l’enfance, est sérieusement mis en cause, parfois à juste titre, souvent injustement. Il traverserait une crise profonde. Certains estiment même qu’il est « à bout de souffle » (Michele Créoff, ex-présidente du CNPE, les articles du Monde).

Sans aller jusque-là, ce qui voudrait dire qu’il est au point de s’effondrer, constatons qu’il est en souffrance au point de maltraiter les enfants et parents déjà en difficulté, mais aussi ses propres acteurs. On en oublierait qu’il fonctionne au quotidien. Avec ses réussites. En vérité au moins mal. De fait, si tous les voyants lumineux sont allumés, il faut raison garder.

« Le statut quo est impossible »

Les constats sont généralement inquiétants.

Des dysfonctionnements majeurs sont relevés.

– Un comble : la violence sur des enfants du fait d’accueillants dans les institutions … de protection de l’enfance !

– Un choc : la prostitution à partir de nombreux foyers identifiés comme lieux-ressources par des prédateurs et les proxénètes.

– Une aberration : le trafic de drogue de jeunes le temps de leur accueil.

– Un dispositif de plus en plus en difficulté pour faire face à la pression et aux attentes. Le nombre d’enfants suivis explose au regard des moyens mobilisables: il a augmenté de 40% depuis 2000. Il est aujourd’hui de quasiment 388 000 enfants et jeunes majeurs (et on ajoutera, non compris les enfants bénéficiant d’aides financières octroyées aux parents et autres aides domicile ; la MJAGBF, etc.).

En vérité environ 500 000 enfants et jeunes majeurs sont concernés.

Détail important et révélateur : faute de données on ne peut rien dire en l’état sur le nombre de parents concernés.

Plus préoccupant, désormais le nombre de mesures d’accueils physiques l’emporte sur les suivis à domicile (55%/45%) quand on entendait réduire l’institutionnalisation !

L'impact des placements éducatif à domicile (PAED) ? On le saura bientôt. En tout cas, un taux, bien supérieur à ce qui se pratique dans des pays proches. La réponse est de plus en plus institutionnelle, y compris ces dernières années pour de très jeunes enfants quand on pensait s’engager dans sa relativisation. Nul n’ignore les difficultés pour revenir sur ces décisions. Que vont devenir ces enfants ? Sont-ils appelés à revenir à domicile ou à demeurer des « enfants de l’ASE » ? Certains ont déjà repris l’antienne passée : ils doivent être adoptés (la ministre C. Vautrin, le sénateur X. Iacovelli) quand l’enjeu affiché explicitement par notre droit est encore, non pas de rompre le lien parent/enfant, mais de l’activer au mieux.

Le dispositif est logiquement saturé malgré les efforts pour en renforcer. Le CNPE estime qu’environ 6 000 mesures judiciaires ordonnant l’accueil d’un enfant ne sont pas exécutées (et dans le même temps 4 000 mesures éducatives pénales ne le sont pas plus). Il faut y ajouter les mesures de suivi à domicile non exécutées tardivement, souvent avec un travailleur social en charge de suivre 30 à 45 enfants. Quand elles le sont, c’est tardivement et en s’accommodant plus que jamais de la moins mauvaise des solutions par rapport au diagnostic initial. Des enfants sont pris en charge à l’étranger (en Belgique).

Par-delà les situations individuelles en risque d’aggravation, c’est le discours public qui est décrédibilisé par une puissance publique hors d’état d’exercer ce qui est présenté aujourd’hui - ce n’était pas le cas en 83/84 au moment de décentralisation - comme une fonction régalienne.

La qualité de la prestation apportée interroge

Par-delà les caricatures comme : « l’ASE tue ! » ou le livre « La fabrique du malheur » du journaliste C. Ardid, observons que 25% des jeunes qui vivent à la rue sont issus de l’ASE. Trop souvent encore on relève des sorties sèches de l’institution sociale comme si les problèmes étaient définitivement réglés !

Faute de structures adaptées, nombre d’enfants (15%) qui relèvent du soin sont

fréquemment accueillis dans des structures sociales non outillées pour répondre à niveau à ces besoins ! Parmi les jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse comme étant en conflit avec la loi nombre sont passés par l’Aide sociale à l’enfance. Plus que jamais les enfants en danger sont susceptibles d’être des enfants délinquants. (Et des enfants délinquants sont d’abord des enfants en danger ).

On s’interroge, études à l’appui, sur l’état de santé et la scolarisation des enfants

accueillis par l’ASE et déjà sur leur espérance de vie réduite. Etc.

Et dans le même temps on – des parents – dénonce les placements abusifs prononcés par les juges et une administration toute puissante qui les tient toujours à l’écart vue l’image de mauvais parents dont ils sont affublés.

Complétons ce tableau sur le sentiment que ce dispositif est en difficulté, pour ne pas dire plus, pour faire face à la montée, sinon de la délinquance juvénile qui baisse depuis plusieurs années, mais à la multiplication des actes de violence dont certains peuvent s’expliquer par la participation de ces jeunes aux grands banditisme, mais pas seulement.

On paie aujourd’hui la défaillance passée à avoir laissé trop de très jeunes enfants dans la toute-puissance. Ils sont aujourd’hui hors sol.

Il faudrait par ailleurs s’arrêter singulièrement sur la situation du dispositif dans les ultramarins avec des spécificités – les MNA de Mayotte ou de la Guyane – qui s’ajoutent aux problèmes généraux que rencontrent les enfants de France en précarité ou en danger.

Derrière la protection de l’enfance il y a plus que jamais un enjeu aussi de sécurité

publique. Livrés à eux-mêmes très tôt faute de la protection qui leur est due, trop sont happés par la délinquance de rue et s’inscrivent à l’adolescence, voire dès la

préadolescence, dans une violence asociale (cf. les affaires dramatiques qui ont récemment défrayées la chronique).

À ces jeunes, mafieux et intégristes religieux offre des perspectives séduisantes certes, mais artificielles et … dangereuses.

Quelles explications à ces constats critiques incontestables ? On peut certainement retenir :

- Une amélioration de la qualité de repérage et d’analyse des situations : un peu moins au doigt mouillé !

- Une plus grande sensibilité depuis les années 80 aux violences faites aux enfants avec le travail impulsé par le Dr Pierre Strauss sur la maltraitance stricto sensu, mais aussi aux violences psychologiques et bien évidemment sexuelles. Ainsi si on a toujours su que ces violences sexuelles existaient, on a désormais conscience de leur ampleur (5,5 millions d’adultes affirment en avoir été victimes le temps de leur enfance dont 3 millions au sein de la famille), mais encore et surtout de l’impact incontestable et durable sur la vie des personnes concernées. Les travaux de la CIASE, puis de la CIIVISE, interpellent ici. Difficile ici de parler d’un droit à l’oubli pour les auteurs.

Ces violences peuvent être intrafamiliales, mais aussi elles sont et de longue date souvent présentes dans des institutions d’éducation et de protection. On a pris conscience de ces violences dans les institutions grâce à Stanislas Tomkiewicz et Pascal Vivet (Aimer mal, châtier bien, Le Seuil, 1989). Les scandales des violences physiques et sexuelles dans l’Eglise, avec son dernier épisode de Betharram, illustrent cet aspect du dossier. On est désormais sensible aux violences intrafamiliales même quand elles ne sont pas directement sur les enfants (loi Santiago, 2024).

Bref, si rien ne démontre une hausse des violences faites aux enfants, on y est désormais plus sensible étant observé que devant les nombreuses résistances rencontrées il a fallu attendre 2019 pour condamner le recours aux châtiments corporels comme le recommandait le Conseil de l’Europe.

Dans cette pression sur les services sociaux on doit voir aussi les effets d’une crise sociale profonde avec nombre de jeunes parents isolés, quand ils sont deux ! abandonnés par la famille largo sensu, mais surtout l’effet de la grande pauvreté (3 millions d’enfants pauvres sur 13,5) et de la précarité. La crise économique notamment produit ses effets avec ses drames humains ; la dégradation des conditions matérielles de vie pour les familles et souvent des difficultés psychologiques et mentales. Comment pourrait-il en être autrement ?

On doit y voir aussi le fruit de la défaillance des dispositifs sociaux de proximité en charge d’accompagner , d’étayer, de soutenir les parents en difficulté dans leurs missions de protection et d’éducation pour éviter la cristallisation des difficultés :

De longue date, la santé scolaire et le service social scolaire (CESE, rapport Baupaire 1976), mais encore la psychiatrie infantile et les réponses aux enfants handicapés sont en souffrance.

Plus récemment la protection maternelle et l’infantile (PMI) - rapport Peyron 2019 - et la pédiatrie sont dans le rouge. Une vingtaine de départements ont supprimé la Prev ! L’inverse de ce qu’il fallait faire.

Ajoutons des exigences législatives renforcées en référence, explicite ou non, à l’intérêt supérieur de l’enfant, à ses droits, à ses besoins, exigences pas nécessairement comprises, parfois vécues comme autant d’obstacles ou de paralysie à l’action. Exemple : l’exigence de travailler un projet pour l’enfant qui appelle depuis 2007 les travailleurs sociaux et leurs institutions à ne pas se contenter d’accueillir un enfant, mais les invitent à se projeter avec lui et ses parents dans l’avenir. Plus qu’un rapport qui s’ajoute aux autres, c'est à une organisation de service nouvelle qu’appelle cette approche révolutionnaire quand jusqu’ici on se contentait souvent de mettre à l’abri, puis de godiller en gérant les

crises.

La faute aux étrangers ?

Le réflexe pour expliquer la crise est de mettre en cause la montée en puissance depuis 1993 de la problématique des mineurs étrangers non accompagnés. Pas question de nier l’importance de ce sujet mais il faut en relativiser l’impact. En 2023 environ 19 000 d’entre eux ont été accueillis sur décisions de justice par les services de la protection de l’enfance.

Au total ils sont environ 37 000 mineurs et jeunes majeurs accueillis physiquement. Reste que si l’on défalque ces 37 000 des 208 000 mineurs et jeunes majeurs accueillis on se retrouve à un étiage d’enfants accueillis de l’ordre de 170 000 largement supérieur à ce qu’il était en 2000 (120-130 000). Qui le dit ?

En d’autres termes, si les mineurs étrangers isolés posent des questions spécifiques et pèsent indéniablement sur la protection de l’enfance souvent déroutée, sans eux le dispositif serait quand même en difficulté, notamment par une montée de l’institutionnalisation !

Ce dossier est emblématique sur les rapports État/Conseils départementaux et sur le (non)-respect explicite de la loi par les uns et les autres. Par exemple certains CD refusent explicitement d’accueillir des jeunes. Certains l’écrivent. Et l’État refuse d’assumer sa responsabilité financière, etc.

« On ne peut pas négliger tout ce que ce dispositif peut produire de positif avec 200 000 personnes mobilisées et environ 11 milliards d’euros investis chaque année (hors dépenses de personnel publics) »

Tout naturellement les alertes se multiplient avec leur lot de préconisations

En vrac et sans être exhaustif on rappellera :

- L’appel des juges pour enfants de Bobigny de 2017 relayé nationalement par plus la moitié des juges des enfants.

- Les 65 propositions pour la protection de l’enfance de DEI-France en 2021

- Le Conseil national de la protection de l’enfance en 2023 qui appelait à des États

généraux pour déboucher sur un « Plan Marshall »

- Le rapport du sénateur Bonne 2023 sur l’application des lois de 2007, 2016 et 2022 qui demandait un moratoire législatif

- Le rapport du CESE du 8 octobre 2024 (Rapporteure Josiane Bigot)

- Le rapport Woerth sur la décentralisation de 2024 à la demande du PR

- La lettre directrice du Défenseur des droits en 2025

- Le rapport de la Banque des territoires en 2025

- Sans compter les prises de position de la CNAPE, l'UNIOPSS, de l’Andass, du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA).

Et bien sûr en avril 2025 la commission parlementaire sur les manquements de l’aide sociale à l'enfance qui le 8 avril dernier a rendu publiques ses conclusions adoptées à l’unanimité sur le rapport d’Isabelle Santiago –(PS) après un an de travail.

Dans le même temps l’interpellation des intéressés y contribue.

- Le travail de la « parole libérée » sur les violences sexuelles dans l’Eglise

- Mais encore du Comité de vigilance des enfants placés

- Des ADEPAPE et des associations REPAIRS

- de la toute jeune CEAPE avec 350 anciens ou actuels de l’ASE

Un travail original des associations avec le soutien de Futuribles, encore passé

inaperçu (2023), offre une approche prospective avec quatre scenarii possibles à échéance 2030.

Tout ça ayant débouché il y a peu sur « le mouvement des 400 000 » en juin dernier. Du jamais vu ! Preuve de l’acuité de la situation et de la tension qui en résulte, des poursuites pénales ont récemment été engagées contre les présidents de trois Conseils départementaux à l’initiative de parents qui estiment avoir supporté des violences. En outre, une plainte - irrecevable – a été déposée devant le Comité des droits de l’enfant de l'ONU. Et aussi la proposition tout à fait innovante de la Commission parlementaire de voir mise en place une démarche de réparation nationale devant ce qui est qualifié d’abandon systémique de l’État.

On s’y perdrait. Au point où il y a peu la ministre Catherine Vautrin en charge de ce dossier dans le défunt gouvernement Bayrou en était à demander « un rapport sur les rapports », en d’autres termes « un rapport au carré » !

En toute état de cause, les propositions, recommandations et autres préconisations se multiplient à la pelle avec de nombreuses convergences. Au point d’atteindre une overdose donnant le sentiment que tous ces travaux ne servent à rien.

Plus forte que jamais l’exigence est une concrétisation rapide et sérieuse de ces

préconisations. Et rien ou peu ne se profile ! L’instabilité gouvernementale n’explique pas tout, mais y contribue. En tout cas nous ne sommes plus dans l’indicible.

Quelques constats consensuels

Le statu quo est impossible. Pour autant faut-il renverser la table ? D’autant que dans le temps où on dénonce ces dysfonctionnements ou manquements, on ne peut pas négliger tout ce que ce dispositif peut produire de positif avec 200 000 personnes mobilisées et environ 11 milliards d’euros investis chaque année (hors dépenses de personnel publics). Tout est loin d’être négatif.

Nombre de familles sont aidées et soutenues, nombre d’enfants sont protégés. Beaucoup nous envieraient notre dispositif. L’ASE moderne, service public, est loin de l’Assistance Publique et même les DDASS ! Arrêtons avec « l’ASE-bashing « et traitons les problèmes le plus sereinement possible.

Changer la loi ne suffit pas ! Mieux un moratoire législatif est demandé (rapport du sénateur Bonne du 4 juillet 2023). Plus que jamais il s’agit de réunir les conditions pour l’appliquer. On dispose avec des lois de 2007, 2016 et 2022 d’un corpus ; certes perfectible à la marge, mais performant. Désormais il faut veiller à ce que chacun assume ses responsabilités, quitte à devoir clarifier publiquement leur répartition et leurs articulations avec le souci d’accompagner et d’étayer les parents pour ne pas avoir, sauf exception, à recourir à des mesures brutales (séparation voire rupture du lien juridique). Par exemple, fallait-il vraiment une loi pour inviter les services sociaux et les magistrats à mobiliser les compétences familiales ou de proximité ? Il n’en coute pas grand-chose de vérifier à chaque fois si une réponse de ce type est mobilisable.

Il faut certes encore mobiliser plus de moyens, financiers certes, mais déjà disposer des femmes et des hommes en nombre et qualifiés pour accompagner parents et enfants. Le Livre blanc du Haut Conseil au travail social de Mathieu Klein (2023) est toujours en rade et plus que jamais malheureusement d’une grande acuité. Par-delà « la revalo », il faut réenchanter le travail social pour maintenir en fonction ceux qui sont là et en attraire de nouveau! On en est loin

Bonjour la communication attractive avec les discours démesurément critiques sur ce que produit l’institution !

Sans compter la faute commise au lendemain du confinement en ne reconnaissant pas le travail du secteur social pendant la crise sanitaire et les erreurs sur la prime Ségur généralisée certes mais non compensée en l’état qui débouche aujourd’hui sur la fermeture notamment d’instituts de travail social.

Le pire est peut-être devant nous si on réalise l’importance des défaillances du dispositif de prévention.

J’avais annoncé voici une dizaine d’années qu’à défaut d’un accompagnement et d’un encadrement de qualité, nombre de jeunes enfants seraient au temps de l’adolescence ou à l’orée de leur majorité seraient plus que jamais dans la toute-puissance. Ce que nous vivons à l’heure actuelle – ex. affaire de Tourcoing - démontre que le diagnostic était lucide !

Autre illustration : la montée de la mortalité infantile 2,4 sur 1000. Dernière place

européenne.

Il nous faut nous inscrire dans la durée et dans une démarche pluripartisane en en réunissant les moyens humains et financiers Bref, le dossier s’épaissit.

Quelles pistes suivre ? Je m'attacherai à l’essentiel et à l’urgence.

Améliorer la gouvernance dans tous les domaines, le champ public comme le champ privé en identifiant qui doit faire quoi.

Faire baisser d’urgence la pression sur le dispositif, mais pas à n’importe quel prix !

3.Garantir la qualité de la prestation due à l‘enfant au cœur du dispositif en identifiant ses besoins dans le respect de ses droits.

L’enjeu de ce propos est de donner à réfléchir en identifiant des sujets incontournables et des pistes possibles.

Au cœur, une gouvernance à réaffirmer à tous les niveaux

La question est posée de longue date. Dans le champ public comme privé : qui fait quoi ? On verra plus loin la nécessaire clarification des compétences au sein de la famille

Le privé ? Attachons-nous déjà à la gouvernance publique entre État et collectivités territoriales, le Conseil départemental, chef de file explicite depuis 2007, mais aussi communes, inter communautés et communautés. Étant observé que le secteur associatif habilité est partie prenante de la mission de service public, et pas seulement un prestataire de services. Il a une culture sociale et connait son terrain

Recentraliser ? Faut-il renverser la table comme certains l’avancent qui dénoncent l’incapacité des CD à faire face ou leur faible mobilisation sur un dossier électoralement peu payant, et revenir sur les lois de décentralisation (proposition de loi du sénateur Xavier Iacovelli, janvier 2022, pour une expérimentation) ? On verra qu’un autre danger plus sérieux guette !

Bien évidemment il faut ici aussi se garder de généraliser. Tous les départements ne sont pas contestables dans la posture adoptée ; certains sont même très à la pointe de la réflexion et de l’action. Reste quand même posée la question de la clé de répartition de principe des compétences publiques. Sous l’influence européenne, on peut même s’attendre à une remise en cause de l’existence même d’une mission de service public.

Depuis 1983 /1984 il revient au président du Conseil départemental d’assumer la

compétence en protection de l’enfance étant rappelé deux éléments essentiels :

D’abord que l’État conserve des compétences territoriales propres. Pour ne citer que celles-là : le service social scolaire, la santé scolaire, la psychiatrie infantile, les sans-domicile fixe et bien sûr une responsabilité d‘ordre public aves la police et la justice Par ailleurs il a des responsabilités à dimension nationale comme de fixer le cadre juridique des interventions des uns et des autres – notamment fixer des normes - et donner des impulsions ; il doit s’attacher au statut des personnels, aux exigences de qualifications; aux rémunérations, etc.

Il a aussi un rôle correcteur pour garantir l’accès au droit à l’éducation et au droit à protection de tous les enfants du Nord au Midi et de l’Est à l’Ouest par-delà les spécificités territoriales. Et c’est là où le bât blesse : l’État n’a pas assumé ses compétences tant nationales que territoriales. Et ce, comme le rappelle le rapport d’enquête parlementaire de longue date, bien avant la décentralisation. Force est même de constater que tant au plan national qu’au plan territorial, l’État s’est démuni de ses leviers d’intervention. Ainsi comme le relève la Commission parlementaire, le ministère des Affaires sociales s’est singulièrement appauvri et les préfets sont totalement esseulés sur les territoires. Exit les DDASS !

En vérité, jusqu’à peu - jusqu’à la crise des finances, la pression et les mises en cause - , cela arrangeait tout le monde. L’État bien sûr soulagé, mais les CD également qui avaient la paix.

L’État qui en 1984 devait effectuer le transfert des compétences à moyens égaux n’a pas actualisé sa contribution financière à travers la dotation générale de fonctionnement (DGF). Aujourd’hui son financement ne couvre qu’à hauteur de 650 millions environ les 11 milliards – hors dépenses de personnels publics - engagés par les collectivités territoriales sur la protection de l’enfance. Au final, eu égard aux recettes locales, c’est donc le marché immobilier qui finance la protection de l‘enfance ! Ce n’est que depuis peu - Adrien Taquet - qu’il a mis en place un dispositif de contractualisation avec les départements, mais avec des sommes dérisoires (100-200 millions) au regard des budgets assumés par les départements.

Bref, l’État s’est souvent contenté de faire loi – tâche somme toute aisée et valorisante-, qui plus est sans se soucier de sa(non) application. Le plus facile !

L’inégalité des politiques locales qui heurte tant là encore ne date pas de 1983.

L’adaptations des politiques aux besoins territoriaux passait la liberté de gestion des collectivités territoriales, mais l’État devait jouer un rôle correcteur. Il ne l’a pas joué.

L’inégalité des politiques au service de l’équité dans accès par tous à leurs droits. Ce n’est pas la décentralisation qui est en cause, mais son application.

Dès lors, comment n’arrivant pas à assumer financièrement ce qui lui revient à charge et presque totalement déshabillé pourrait-il demain envisager d’assumer le tout ? Lucide, la Commission parlementaire ne le propose même pas ni même qu’il assume totalement le financement de cette fonction régalienne. Elle demande qu’il assume les nouvelles charges qu’il instaurerait. Sans doute la crainte du « Qui paie décide ! ». Les CD entendent rester à la manœuvre.

En d’autres termes, plutôt que d’avancer des utopies et de s’engager dans un processus de déconstruction/reconstruction qui risquerait une nouvelle fois de mettre à bas des initiatives passionnantes développées sur les terrains, l’enjeu est bien que chacun, dont l’État en premier pour redevenir crédible, assume sa part de responsabilité à loi égale. On l’attend notamment sur la définition de règles du jeu comme les normes en protection de l’enfance – on vient de l’avoir dans les pouponnières – … avec le surcoût qui en découlera inéluctablement.

Reste que des améliorations s’imposent avec le souci de s’inscrire dans la durée ce qui implique nécessairement un minimum de consensus transpartisan et la nécessité de se doter de temps et de lieux permettant d’évaluer les besoins, de définir des objectifs communs et de veiller à l’évaluation de leur mise en œuvre.

« Il est hors de question de remettre en cause le rôle de chef de file du Conseil départemental à travers son président qui est mandaté par la loi. Reste que l’État à travers le préfet doit retrouver sa place »

Au plan national

De singulières avancées ont déjà été consacrées dans la dernière période pour réarmer l’État. Reste que d’évidence il manque un pilote pérenne dans l’avion à travers un ministre fixant un cap. Dans la dernière période on a pu retrouver (après des scandales de violence dans tel établissement), un ministre de la protection de l’enfance, puis explicitement de l’enfance (Adrien Taquet), mais tout cela en pointillé trahissant au passage un manque de réflexion forte jusqu’à la dernière écriture gouvernementale – gouvernement Bayrou - qui a largement frustré avec l’enfance noyé dans un très vaste ministère. En tout cas, avec un ministère de l’enfance sanctuarisé comme pour l’Education Nationale ou la Défense – et une administration dédiée -, une impulsion pourrait être donnée. Seule une approche avec ceux qui sont appelés à gouverner pourrait y parvenir.

Reste à voir ce qu’il en adviendra avec le gouvernement Lecornu. On peut être

raisonnablement pessimiste. À supposer qu’on a un pilote, aura-t-on le cap consensuel pour être valable sur la durée?

- On dispose désormais d’un Haut-commissaire à l’enfance dont on peut penser s’il est maintenu qu’il garantira sur la durée la présence de l’État et une cohérence des différentes administrations concernées. Il sera utile à terme de rattraper l’erreur commise en ne le rattachant pas du Premier ministre eu égard à sa mission transversale sur l’enfance.

-Bien évidemment il faut renforcer comme la commission parlementaire y invite les moyens du ministère des Affaires sociales

- Il est essentiel de faire vivre le comité interministériel à l’enfance impulsé par Charlotte Caubel. Une réunion était annoncée pour septembre ! Exit ?

- Le groupement d’intérêt public France Enfance Protégée, installé en janvier 2023, peut contribuer aux efforts qui s’imposent pour développer les connaissances via des d’études et la promotion de recherches, contribuer à évaluer les besoins et l’impact des politiques suivies. Il doit encore promouvoir les bonnes pratiques et apporter le soutien aux évolutions des territoires. Lui en donnera-t-on les moyens? Il traverse une en crise financière sérieuse.

Le Conseil national de protection de l’enfance (CNPE) créé en 2017 pour être un lieu d’échanges entre Etat,-Collectivités territoriales, secteur associatif et professionnels plus que jamais à un rôle utile à jouer notamment auprès des administrations nationales et territoriales à condition de ne pas le vivre comme concurrent et s’il est enfin doté de moyens réels de fonctionnement. Ses travaux sont reconnus, l’administration tient compte de ses avis. Sur le papier, il ne dispose que 2 ETP, Sans secrétaire général - à mi-temps - depuis des mois et fonctionne à un haut niveau grâce à l’engagement d’un important réseau

associatif qui y croit et au passage apporte la preuve d’un besoin. Les grands mots et la dure réalité ! Le CNPE ne doit plus dépendre du GIP pour ses moyens. Il devrait être rattaché sur ce plan au HCFEA.

- De la même manière la section du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge peut jouer son rôle de conseil sur l’ensemble de la politique enfance articulée avec la famille et la jeunesse

- La délégation parlementaire aux Droits des enfants et le Défenseur des enfants ont aussi un rôle à jouer d’observateur mais aussi d’acteur.

- On se réjouira de disposer depuis trois ans d’un « jaune » budgétaire, à savoir un document parlementaire qui recolle l’ensemble des dépenses d’État liées à l’enfance. Il y a encore des trous dans la raquette mais il permettra à terme de mieux cerner l’effort consenti chaque année à l‘enfance au regard du PIB par la France. Bref, l’État s’est (presque) doté au plan national des structures nécessaires.

L’enjeu est non seulement de fixer un cap, mais de le garantir et pour cela de s’inscrire dans la durée notamment en mobilisant les moyens à travers des lois de programmation de 5 à 10 ans. On répondra ainsi à la critique développée de longue date à la France par le Comité des droits de l’enfant de l’ONU : avoir une politique identifiable.

Cela suppose s’accorder sur les termes d’une politique publique essentielle au pays, pas seulement parce que l’enfant est l’avenir de l’homme et l’enfance l’avenir du pays – approche utilitariste -, mais parce que les enfants sont des personnes ici et présentes qu’il convient de protéger – fonction régalienne de la puissance publique.

Au plan territorial

Des acteurs à mobiliser

Il est hors de question de remettre en cause le rôle de chef de file du Conseil

départemental à travers son président qui est mandaté par la loi. Reste que l’État à travers le préfet doit retrouver sa place. Cela suppose que le préfet reprenne des couleurs sociales et pas seulement en s’adjoignant un délégué protection de l’enfance comme c’est le cas dans 10 départements ! Le compte n’est pas bon.

Il revient déjà au préfet de veiller à ce que les dispositifs État fonctionnent territorialement, mais encore, dans le respect des spécificités territoriales, à la reprise des enjeux nationaux.

Eu égard au rôle qu’elle tient dans la protection de l’enfance la justice doit être partie prenante des constats et des réponses, mais au regard de son rôle dans notre État de droit elle doit être considérée comme une composante spécifique. Qui plus est, il faut tenir compte des rôles respectifs du parquet et du siège : le parquet est garant d’une politique judiciaire, les juges du siège ne peuvent pas s’engager a priori dans des pratiques trop précises au risque de n’être plus libres d’apprécier au cas par cas.

Il faut encore associer les communes et autres entités publiques locales mobilisées

directement sur tel segment de la vie des enfants et des jeunes (périscolaire, aménagement d’espaces, loisirs, etc.).

Le secteur associatif

Il va soi que ces acteurs publics ne peuvent pas ne pas mobiliser le secteur associatif sans lequel ils seraient totalement démunis pour exercer leurs propres responsabilités. Reste que ce secteur est fragile car aujourd’hui très – trop – dépendant en France de la commande publique. D’où découle une chasse aux contrats. Le dispositif désormais installé des appels d’offres est exigeant, mais fréquemment injuste.

Non seulement une contractualisation pluri annuelle s’impose, mais avec des budgets globaux sur objectifs. Il faut aussi engager une démarche permettant à ces structures d’accéder plus facilement à de l’argent privé – pour 25% sinon plus de leur budget - et résister à la pression du secteur marchand. Il lui faut déjà maintenir la concurrence quand profitant notamment de la faiblesse économique des assos se développe un ogre comme le Groupe SOS, holding internationale. Sans contester la qualité de ses projets, on doit s’inquiéter de l’absence de concurrence demain. La puissance publique et les magistrats seront en difficulté face à ce monopole.

Il faut aussi se doter localement de lieux et de temps qui permettent des diagnostics partagés et de dégager des objectifs dont il convient à terme d’évaluer s’ils ont été tenus ou pas. On regrettera ici les schémas départementaux conjoints.

Sans attendre le bilan qui aurait dû être fait des 12 premiers comités départementaux de protection de l’enfance, la Commission parlementaire en propose de généralisation.

En tout cas d’entrée de jeu on retiendra que quatre conditions doivent être réunies

- Le souci de mobiliser l’ensemble des acteurs (État, Conseils départementaux,

communes, associations) dans leurs missions spécifiques et dans une approche concertée

- Y inclure l‘expertise des « usagers » - enfants et parents - avec celle des professionnels

- La nécessité de sauvegarder un secteur associatif fragile aujourd’hui en grande difficulté car dépendant de la commande publique et l’associer réellement, pas comme simple prestataire de service

- Le souci de réaffirmer, dans un cadre européen contraire, la mission de service public demain en en éloignant fermement le secteur privé lucratif dont on a vu les effets pervers dans le champ du grand âge

« Sous nos cieux l’univers familial est la première ligne de protection de l’enfance »

Faire baisser au plus vite la pression sur le dispositif, mais pas à n’importe quel prix

Il faut jouer là encore sur plusieurs leviers.

Mobiliser les compétences parentales

Sous nos cieux l’univers familial est la première ligne de protection de l’enfance. Mais qui est aujourd’hui en responsabilités sur les enfants avec la mutation profonde des pratiques matrimoniales? On a géré récemment la question de la co-responsabilité parentale, on a oublié de traiter celle la première, à savoir garantir à tout enfant le droit à sa double filiation et à deux titulaires l’autorité parentale.

Et d’identifier les personnes vivent avec un enfant et l’ont à charge sans être le géniteur, dans leurs responsabilités, nous le proposions en 2014 dans le rapport remis avec Dominique Youf à la ministre de la famille. En vain depuis quand il serait simple d’adopter les termes suivants : « Toute personne qui vit légalement et habituellement avec un enfant est en droit et en devoir d’exercer son égard les actes de la vie courante », les parents juridiques restant investis des décisions majeures. Cette mesure concerne 2 millions d’enfants et 6 millions d’adultes, soit 12% de la population. On regrettera cette carence.

Sans doute aussi est-il temps de moderniser nos concepts en ne réduisant plus le rapport des parents aux enfants en termes d’autorité, mais de responsabilité. Avoir un pouvoir - l’autorité parentale - pour exercer une double mission de protection et d’éduquer, c’est la définition même du concept de responsabilité et de solidarité. On a des obligations – des responsabilités - et on aura à rendre compte de cet exercice : on est responsable. C’est tellement vrai que les rapports entre les enfants et leurs parents vieillissants ne posent pas en termes d’autorité, mais de responsabilité.

La Commission parlementaire sur les manquements en protection de l’enfance a totalement négligé cet aspect en ne visant les parents que pour les sanctionner en cas de non ou mauvais exercice de leurs responsabilités. Comme, toute proportion gardée, la loi Attal sur la délinquance juvénile devenue loi de la République pour ce qui en est resté après essorage par le Conseil Constitutionnel s’attache à sanctionner les parents tenus pour défaillants.

Avec la jurisprudence de la Cour de cassation de 2024, on est resté à mi-chemin quand on vient dire que les deux parents sont tenus financièrement de réparer les dégâts causés par leur progéniture dès lors qu’ils ont l’exercice de l’autorité parentale peu important le lieu où demeure l’enfant. L’avancée est certes indéniable mais il eût fallu dire que la responsabilité est liée au simple fait de détenir l’exercice de l’autorité parentale, pas de l’exercer si on vise

à mobiliser au plus tôt les deux géniteurs. Un beau chantier à peine esquissé et maltraité ! Vu du côté enfant il se prolonge avec le souci de mobiliser des réponses de proximité à travers des membres de la famille élargie et des tiers dignes de confiance, c‘est-à-dire des personnes proches de la famille qui acceptent de s’investir pro forma pour rendre service.

On est inquiet de voir prospérer l’idée que ces tiers dignes de confiance pourraient être un nouveau réservoir d’acteurs sociaux recrutés à cet effet, un peu en complément des assistants familiaux qui disparaissent et avec cet avantage majeur qu’ils ne coutent rien sinon leur encadrement. On entend même leur donner des responsabilités juridiques sur l’enfant - au risque de voir à nouveau pervertir une disposition législative intéressante : mobiliser un proche de l’enfant comme relais, pour accueillir l’enfant, pas le faire sien.

Le projet Vautrin franchit le pas en permettant d’entrée de jeu de confier des attributs d’autorité parentale à ce tiers et de faciliter l’adoption simple des très jeunes enfants. On mesure aisément le risque de scier la branche sur laquelle repose l’ASE moderne : s’efforcer de faire fonctionner le lien parent-enfant avant d’envisager de le rompre à la recherche de quelques économies.

Renforcer les dispositifs de prévention

Des efforts sont déployés ponctuellement, mais notoirement insuffisants. On est là typiquement sur une responsabilité conjointe de l’État et des CD : à chacun de

renforcer ses efforts dans son champ.

Faut-il des moyens supplémentaires ou travailler autrement ? Les deux sans doute. Ainsi sur le service social scolaire, une démarche peut être proposée amenant la circonscription sociale à tenir des permanences dès demain dans les lieux scolaires sans qu’il en coute plus à quiconque.

Un beau et ambitieux chantier qu’il convient de s’employer à traiter réellement et d’urgence pour restaurer ce qui a été délaissé avec la souci de rapprocher le social et le sanitaire par une approche globale. On doit même aller vers des guichets uniques associant les deux entrées par-delà les efforts déjà engagés pour articuler les deux voies. En tous cas ce chantier est majeur : tout ce qui est possible doit être fait pour amener des familles à dépasser leurs crises conjoncturelles pour éviter des explosions appelant des réponses très souvent irréversibles. C’est à ce prix qu’on fera baisser la pression sur le dispositif stricto sensu de protection de l’enfance.

Clarifier les termes de la judiciarisation sans tomber dans la juridicisation

85% en moyenne des mandats exécutés par l’administration sociale sont d’origine judiciaire. La judiciarisation inquiète – sans qu’on sache pourquoi – quand elle est logique au regard notre dispositif juridique (art. 34 de la Constitution). On souhaite de longue date la faire baisser. En vain et comment pourrait-il en être autrement ? L’enjeu est ailleurs. Faire monter l'offre sociale et reconquérir la confiance des familles pour ne pas avoir à saisir la justice. La crise actuelle de mise en œuvre des mesures faute de moyens ne doit pas conduire à remettre en cause notre dispositif équilibré. On n’a rien à gagner en termes de moyens ; les

familles – parents et enfants – perdrons à une administration sociale toute puissante.

Revisitons l’histoire là encore. C’est pourtant la voie que propose le projet Vautrin dont on ne connait pas l’avenir. Déjà on est loin de réunir les conditions d’une vraie justice (avocat de l’enfant à développer, accès au dossier à faciliter, rapports tardifs ne permettant pas un vrai contradictoire, audition, nécessité d’offrir de vrais recours, etc.,). La Commission parlementaire appelle à des avancées mais elle est souvent est hors sol en ne mesurant pas les moyens à mobiliser, mais aussi la nécessité de maitriser l’évolution de cette justice des enfants qui n’est pas celle des adultes ou du contentieux entre adulte.

La décision de juin 2025 de la Cour de cassation sur l’audition de l’enfant - entendu s’il ne l’a pas été par le juge des enfants, entendu s’il le demande, assisté - devant la cour d’appel est intéressante. Le risque ici n’est pas la judiciarisation, mais celui de la juridicisation où paradoxalement le débat judiciaire ne serait plus que juridique avec un débat entre le CD et/famille à l’américaine.

Actuellement le juge des enfants sous contrôle du parquet et de la cour d’appel a une quasi obligation de résultat. Il doit définir un projet et gérer l’évolution de la situation et à tout moment il peut revenir sur ses décisions. Il traite une situation , pas un dossier.

Demain on plaiderait un dossier plus qu’on construirait une réponse en prenant le

temps pour l’enfant. Le tribunal donnerait un mandat global à l’administration sociale et le renouvellerait éventuellement à échéance (voir le droit Québécois ou du Nord de l’Europe).

Quel soulagement pour le CD et ses services, mais quel poids à assumer donc il faudra rendre des comptes ! Surtout la disparition des recours. Nul doute que les magistrats eux-mêmes submergés et dépourvus de moyens sociaux seront favorables à cette évolution funeste. Question une nouvelle fois de pouvoir : qui doit être demain le pilote dans l’avion ?

L’administration sociale - comme jadis - sur délégation des parents ou du tribunal? Avec quelles garanties ? Ce débat est loin d’être abordé frontalement. Pourtant il pourrait l’être à l’aune de ce que pratique les pays nord-américains, la Grande-Bretagne ou le nord de l’Europe qui nous servent de référence. Avant d’anéantir la justice de l‘enfance à la française on invitera donc à revoir l’histoire de l’évolution sociale sous nos cieux et à se pencher réellement sur ces dispositifs pour voir s’ils entendent les voir se décliner en France ? J’invite à la plus grande prudence, mais je crains là encore que les enjeux économiques n’imposent leur poids. Ce

débat n’est pas d’aujourd’hui, mais nous sommes désormais à l’heure du choix.

En vérité, éviter d’en venir la justice suppose de renforcer l’offre de service social et l’image du service social. Et un débat doit s’ouvrir sur la place de la justice (Parquet, juge des enfants, JAF, juridictions pénales) pour, en cohérence et sur la durée, garantir le droit à protection des enfants confrontés à des situations familiales difficiles.

L’enfant au cœur avec le souci d’améliorer la réponse

La loi de 2016 se targue d’avoir recentrer notre dispositif sur l’enfant.

Pourtant depuis 150 ans environ notre droit se résume en une phrase qui plus que jamais reste d’actualité (cf la Convention internationale relative au droit des enfants ) : « Tout enfant a droit à une famille … a priori la sienne … à défaut une autre … qui a vocation à devenir juridiquement la sienne par l’adoption »

Détail (essentiel) : aujourd’hui on insistera aussi sur le fait que le soutien rapporté aux enfants ne doit pas s’arrêter pas à la majorité sinon aux 21 ans. Il faut parachever le travail engagé le temps de la minorité … comme dans toutes les familles. Point essentiel il ne s’agit pas d’opposer les parents et les enfants comme certains le font (la querelle des familialistes et de ceux qui prônent les droits des enfants alimentée par le Dr Berger), mais de constater que dans l’immensité des situations suivies par l’ASE des parents sont juridiquement présents, y compris pour les MNA (sauf les 4 500 pupilles) et ces parents ont des droits et des devoirs et que, sous nos cieux, les enfants ont droit à leurs parents et de ne pas en être séparés (CIDE), mais que les parents ont à l’inverser le droit de vivre avec leurs enfants. C’est ce que vit la grande majorité des familles de France …. à

la satisfaction des enfants, des parents et de la société.

« L’intérêt supérieur de l’enfant » appelle parfois à une séparation physique plus ou moins longue et rigoureuse voire juridique. Quel est l’enjeu social ? N’est-ce pas de garantir à tout enfant de vivre en famille et aux parents de partager avec leurs enfants ? À quelles conditions ?

1. Étayer, soutenir, accompagner les parents et enfants en difficulté, a priori dans le cadre d’un mandat administratif, si nécessaire dans le cadre d’un mandat judiciaire avec là encore le souci d’éviter l’explosion physique de la famille. Accompagner, non pas remplacer ! Au passage pourquoi parler encore d’AEMO ? Comme si l’accueil se faisait aujourd’hui en maisons closes !

Si le départ de l’enfant de son domicile s’impose pour un temps court, éventuellement pour un temps qui peut s’avérer bien plus long, il est nécessaire de privilégier un accueil familial et de proximité pour éviter à l’enfant la double peine. Reste qu’il sera des cas dans lesquels un éloignement conséquent pourra s’imposer voire de taire aux parents le lieu d’hébergement.

Il va être ici essentiel de voir comment la loi Taquet se déclinera sur le terrain en évitant d’ores et déjà certaines perversions comme de doter le tiers digne de confiance de droits sur l’enfant au risque de scier la branche sur laquelle est assise la protection de l’enfance qui est de travailler sur le lien parent/enfant et non pas à da rupture. En arrière-fond, bien évidemment ,- et une récente interview de Xavier Iacovelli - le révèle très explicitement- cette antienne que les services de l’aide sociale en France regorgent d’enfants adoptables pour lesquels on n’a pas fait d’efforts pour les faire adopter. Rompre rapidement le lien parent-enfant peut garantir à l’enfant de bonnes conditions de vie ! Et on devrait ajouter permettra des économies à l’ASE

S’il y a lieu à une séparation physique on ne doit pas renoncer, bien au contraire, à mobiliser les compétences parentales .Ce qui suppose déjà que les institutions sociales et leurs acteurs soient convaincus des limites de la décision de justice, a fortiori le contrat signé avec les parents. Ceux-ci restent titulaires quoi qu’il en soit des actes importants ; les actes de la vie courante peuvent être exercées sans leur aval (voir ma note pour le CNPE de 2024 sur les rapports entre institutions et intervenants sociaux et parents et le Guide à reparaitre du ministère des affaires sociales sur les actes usuels ou non).

Réviser régulièrement la situation sur la base du projet pour l’enfant (PPE) élaboré au plus tôt, avec les parents et les enfants, assumé par le président du CD ; transmis au juge, régulièrement adapté en fonction des besoins de l’enfant et de l’évolution de la situation, quitte à prévoir dans le même temps un facile accès aux magistrats et un accompagnement aux audiences.

Savoir adapter le statut juridique à l’évolution de la situation. Concrètement un

enfant ne peut pas rester toute sa vie confié à une personne physique – un tiers ou morale – le président du CD - sur mandat du juge des enfants. Soit un retour en famille est possible, soit les parents ne sont pas ponctuellement ou totalement en état d’exercer leurs responsabilités. il faut alors recourir à d’autres instruments juridiques comme la délégation d’autorité parentale, la tutelle ou le statut de pupille qui permet de déboucher sur l’adoption

Revoir la frontière des 21 ans qui n’a plus de sens sociologique aujourd’hui en observant que nombre de nos enfants ne sont pas autonomes à 21 ans; a fortiori ceux qui le temps de la prime enfance ou de leur adolescence ont été privés d’adultes structurants. Dépassant la loi de 2022 Il faut réfléchir à la prolongation de la prise en charge à la demande de l’intéressé jusqu’à ses 25 ans, fin de la jeunesse … pour les sociologues. La Commission parlementaire relaie cette idée que nous sommes quelques-uns à porter depuis trois décennies. Le seuil des 21 ans n’ont aucun sens sociologique.

« Il va falloir savoir s’adapter. Innover. Mais rester mobilisé sur la protection de l’enfance »

En guise de conclusion provisoire

1 - On le perçoit en implicite, mais autant le dire plus directement, la protection de l’enfance passe d’abord par une politique de l’enfance qui identifie les responsabilités parentales, réunisse les familles les moyens de vie décents (dont le logement) qui leur sont nécessaires pour protéger et élever leurs enfants. A combattre la grande pauvreté, à améliorer l’accès aux soins, à l’éducation et aux loisirs, à redonner des perspectives de vie positives et dignes aux plus jeunes etc., on préviendra des situations difficiles ou tendues.

Vient après, et seulement après, la mise en place les dispositifs nécessaires pour soutenir et accompagner les parents dans leur mission. Ce n’est que très subsidiairement que le dispositif administratif ou judiciaire doit être mobilisé tant dans son principe que dans sa durée. Et on n’a pas vocation à être un enfant de l’aide sociale ou un enfant de la justice et à le demeurer.

Un plan spécifique qui lui-même s’attache aux singularités locales, doit être programmé pour la protection de l’enfance dans les ultramarins afin de désamorcer la bombe sociale sur laquelle nous sommes assis

2 - Plus que jamais les pouvoirs publics et la société sont appelés à identifier les objectifs du dispositif de protection de l’enfance, à savoir quand la situation est délicate, le souci de créer les conditions de plein exercice des responsabilités parentales. À partir du constat que tout enfant a le droit de vivre dans sa famille, une séparation peut cependant être imposée par les circonstances de la vie quand les parents s’évèrent incapables ou dangereux. Exceptionnellement elle sur le fait que l’enfant entre pleinement dans une nouvelle famille, soit en effaçant son passé (adoption plénière), soit en maintenant son histoire (adoption simple).

En tout cas on retiendra qu’on ne gère pas des colis, mais qu’on accompagne des êtres humains qui doivent être partie prenantes des décisions qui les concernent et tous, enfants comme parents, doivent avoir de l’espoir que la mauvaise passe sera dépassée. Un service public au service du public !

3 - Par-delà les mesures techniques qui s’imposent, il nous faut prendre conscience par ailleurs de tendances lourdes qui peuvent conduire à des améliorations certes mais aussi à faire basculer le système.

S’il est essentiel plus que jamais que :

1) l’enfant soit considéré dans ses droits, accompagné et assisté dans l’expression de sa parole,

2) que l’on doive prendre en compte son point de vue,

3) qu’il puisse même contester la décision, de la même manière il faut prendre en compte les droits des parents et mobiliser leurs compétences. Il nous faut préserver cette idée que la justice des mineurs est un endroit dans lequel se construit peu à peu la réponse adaptée aux enfants et non une justice comme devant le juge aux affaires familial où se plaide d’un dossier avec éventuellement un gagnant et un perdant.

4 - Attention donc aux réponses simplistes, rapidement moralisantes, aux effets

d’affichage. Il faut s'attacher à l’impact réel sur le cours de la vie des enfants soit en danger ou en conflit avec la loi . Ces enfants ont besoin d’avoir à côté d’eux, non pas d’une administration sociale ou judiciaire, mais des hommes et des femmes incarnés qui les accompagnent.

La protection de l’enfance et le droit à l’éducation s’inscrivent dans une démarche de coresponsabilité publique (État et collectivités territoriales) et privées (parents, beaux-parents, grands-parents). Pour que la musique globale soit de qualité encore faut-il que dans l’orchestre chacun tienne son rôle, avec ambition et modestie, sans vouloir se substituer à l’autre, mais qu’il y ait un chef d’orchestre et une partition.

En sommes-nous arrivés à une prise de conscience partagée ? Pas évident ! Jusqu’à ce jour le silence de l’État était étourdissant à la suite du rapport de la commission

parlementaire quand il paraissait urgent dès avant l’été de se lancer dans un travail

transpartisane et pluriannuel qui appelle déjà à des mesures-clé comme, par exemple, de maintenir en fonction des travailleurs sociaux et les assistantes familiales qui actuellement ont tendance à partir sans qu’on trouve à les remplacer.

Il va falloir savoir s’adapter. Innover. Mais rester mobilisé sur la protection de l’enfance. La récente loi votée à l’initiative de Gabriel Attal démontre bien les limites et les faiblesses de l’exercice politique quand certains sont prêts à punir comme des adultes des mineurs de 18 ans – donc des enfants -, à privilégier la répression sur la démarche éducative, à sanctionner les défaillances parentales sans se pencher sur l’accompagnent social des mêmes.

Le discours de Catherine Vautrin d’avant l’été n’a pas répondu pas à l’attente. Sous couvert d’inventaire détaillé on peut même être inquiet d’y retrouver certains des sujets de préoccupations développés plus haut comme le souci de faire adopter les jeunes enfants confiés à l’ASE ou d’accorder des droits aux tiers dignes de confiance. La ministre annonçait un projet de loi pour la rentrée alors même qu’un texte de cette nature devrait suivre, pas précéder, la réunion d’un conseil interministériel convoqué justement afin de nourrir un éventuel projet de loi. La démarche a surpris. Relevons qu’il ne semble pas que la Haut-Commissaire à l‘enfance ait été associée à ces annonces !

Que fera sur ce sujet le nouveau gouvernement si tant est que le sujet le préoccupe ? Le risque est de voir un nouveau scandale exploser ou de devoir supporter une forte interpellation des jeunes concernés ou des professionnels et de leurs institutions. Comment convaincre de l’urgence à agir en enclenchant un processus vertueux avec le souci de maitriser plus que de subir avec moins le souci de changer la loi et de renverser la table dans des postures d’affichage que de réunir simplement, modestement, efficacement les conditions pour l’appliquer ? Le statu quo est désormais impossible.