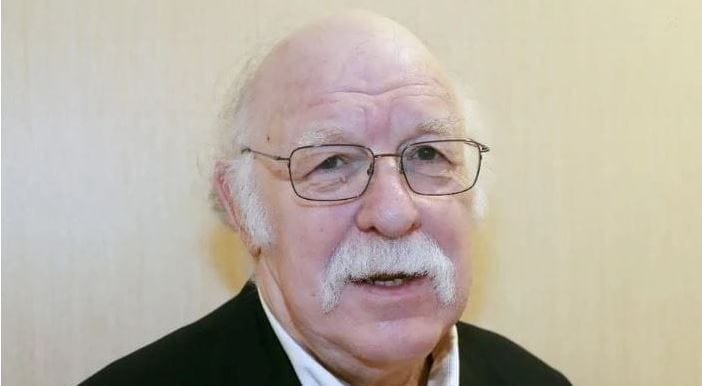

Le projet de loi Vautrin inquiète Jean-Pierre Rosenczveig, magistrat honoraire et ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny. Derrière l’apparente volonté de simplifier le système, il redoute une rupture profonde : reléguer le juge des enfants au second plan et donner les pleins pouvoirs à l’administration sociale, au risque d’abîmer l’équilibre patiemment construit entre justice et accompagnement social depuis plus d’un demi-siècle.

Le « PL Vautrin », du nom du projet de loi annoncé par la ministre notamment des Solidarités et des Familles du gouvernement Bayrou à la suite du rapport du 8 avril 2025 de la commission parlementaire sur les manquements de la protection de l’enfance précipiterait, si elle était adoptée, dans un dispositif proche du québécois ou des USA où la justice est mobilisée pour donner un large mandat à l'administration sociale sur les situations identifiées comme préoccupantes, puis s’en désintéresse jusqu’à l’échéance.

Pourquoi cette accélération d'un processus en vérité déjà engagé insensiblement depuis deux décennies ?

La judiciarisation massive de la protection de l’enfance est avancée comme justification première, mais somme toute superficielle. On joue sur l’effet repoussoir de la justice sans vraiment démontrer en quoi il y a problème. En vrai, l’enjeu est nettement institutionnel et économique : la justice et l'administration sociale, débordées et fortement interpellées sur la place publique, conscientes de ne pas pouvoir ambitionner de mobiliser les moyens humains et financiers nécessaires pour faire face à l' explosion des cas révélés, s’accordent pour changer la donne.

Revenons sur ces deux arguments avant d’apprécier l'acuité de l’évolution proposée et ses limites.

Comment justifier l’évolution projetée ?

On entend prendre enfin les mesures pour combattre une trop grande présence de la justice dénoncée de longue date en se contentant plus d’afficher explicitement sa subsidiarité dans la loi.

De fait en moyenne – selon les mesures et les départements - 80% des mesures exercées par l' ASE sont d'origine judiciaire.

Cela s’explique aisément. La justice a à connaître des cas les plus graves ou de l' opposition des parents aux mesures proposées. Quand le sénateur Bonne dans son rapport de 2023 voyait dans la judiciarisation « une tradition culturelle » qu’on n’arrivait à combattre, il faut rappeler tout simplement que la Constitution du 4 octobre 1958 (Art. 34) veut qu’on ne puisse porter atteinte au statut des personnes que par la loi et la justice. En cohérence, le tribunal pour enfants - parquet et siège- ont depuis décembre 1958 à connaitre de la procédure de l‘assistance éducative (art 375 et s. du C. civ.) avec au passage cette posture majeure qu’il ne faudra plus attendre que l’enfant commette une infraction pour intervenir et tenter de modifier sa trajectoire de vie, notamment familiale. Exit le « délit-prétexte » à l’intervention judiciaire de protection. Un temps fort de la justice des mineurs après 1945 … dans un autre moment historique majeur de l’histoire du pays.

Quitte à s’inquiéter de cette judiciarisation massive qui les transforme en prestataire de service, sinon en pur financeur de la justice, donc de l‘Etat, les conseils départementaux devraient s’interroger sur leur difficulté, sinon leur incapacité à développer à hauteur une offre sociale en nombre et de qualité susceptible d'entraîner l' adhésion des intéressés et donc d’éviter le recours à la justice. Malgré des efforts indéniables développés par la plupart des CD on demeure loin du compte. Des « AEMO » - action éducative en milieu ouvert - sont ordonnées par le juge des enfants quand une « AED » - action éducative à domicile- s’imposait contractualisée avec la famille ou encore une décision de "placement" viendra pallier l’absence de recueil temporaire, là-encore mis en œuvre avec l’accord des parents.

« La judiciarisation n'est pas un problème en soi. Beaucoup de pays aimeraient avoir un dispositif dual comme le nôtre »

La loi n'est donc pas en cause, mais les moyens mobilisés sur l’ensemble du territoire pour étayer et accompagner les parents en difficulté quand tous les services médico-sociaux (PMI. Pédiatrie. Maison du Handicap, Psychiatrie infantile, Service social scolaire, Santé des élèves, Prevention spécialisée) sont désormais un peu partout au rouge.

La prévention dont on se gargarise aujourd’hui, notamment dans les justifications de la reforme projetée, est souvent toute théorique. Trop de familles sont abandonnées à elles-mêmes. L’Etat libéral du XXI° siècle est moins social que le patronat de combat de la fin du XIX !

En tout état de cause, la Justice qui intervient en bout de chaine ou en cas de carence majeure n'y est pour rien ! Tout au plus, à son échelle, elle doit éviter de forcer sur les réponses lourdes et institutionnelles. La loi du 7 février 2022 l’incite à rechercher un accompagnement à domicile avant de décider du départ d'un enfant ou, quitte à ce qu’il y ait séparation, à mobiliser des compétences de proximité.

Les juges ne sont pas à l‘origine du fait qu’en 20 ans le nombre d’enfants « placés , par-delà les mineurs et jeunes majeurs étrangers isolés, soit passé de 130 à 170 000. Ils ont été saisis par les départements relayés par les procureurs et ils ont généralement mandaté … l’ASE pour garantir un suivi sur la durée et parfois mobilisés directement des associations.

Bref, on ne trouve rien ici pour justifier une réforme fondamentale.

D’autant que la judiciarisation n'est pas un problème soi. Beaucoup de pays aimeraient avoir un dispositif dual comme le nôtre. Ses deux pans ne sont pas concurrentiels comme trop souvent avancé, mais s’articulent, voire sont en dialectique dans l’intérêt même des parents et des enfants qui peuvent trouver un recours à une réponse mal vécue. Et nul n’ignore en comparaison aux pays peu démocratiques que les libertés dépendent des dialectiques public/privé, social/judiciaire, parquet/siège, juge /défense, institutions/presse etc. L’un contrôle l’autre et réciproquement. Le juge des enfants peut mettre fin à tout moment, y compris proprio motu, à une mesure, mais l’ASE peut faire appel de ses décisions. La justice tranche un conflit et si elle estime que le danger existe tente de recueillir l’accord pour une évolution souvent à co-construire grâce à l’accompagnement social mobilisé.

Le virage propose par la PL Vautrin qui dépasse l’ancienne ministre est majeur quand en 1958 le législateur a fait du juge des enfants le garant de la protection due aux enfants délinquants ou en danger. Il pèse sur lui une quasi obligation de résultat qui lui impose de reprendre sa décision si elle n’est plus appropriée. Il doit suivre sur la durée l'enfant concerné et adapter en tant que de besoin la réponse un peu comme le médecin généraliste de quartier suit son patient dans son parcours de santé. Il commande la manœuvre dans le cadre de cette procédure d’assistance éducative dont l’enjeu à y regarder de près, décryptage moderne, est de garantir aux enfants que leurs parents exerceront au mieux leurs responsabilités en matière de protection et d’éducation.

Ce n’est donc pas la judiciarisation qui est source de difficulté, mais l'acuité de la crise qui appelle à changer les règles du jeu au risque, par facilité, de mettre en cause l’équilibre de l’édifice.

On voit vite entre les lignes les préoccupations de chacun et les termes du « deal » qui dépasse Catherine Vautrin passée depuis aux Armées.

Déjà les juges des enfants seraient exsangues et en difficulté pour faire face à la gestion des procédures d’assistance éducative qui se multiplient. Ils sont plus nombreux certes mais fagocités par la nouvelle procédure notoirement chronophage du CJPM de 2019 applicable aux enfants délinquants. Qui plus est, plusieurs milliers de leurs décisions tant civiles que pénales ne sont pas exécutées, le sont tardivement ou au moins mal. Il leur est difficile de suivre chaque situation comme la loi l’exige. On les accuse de cautionner le plus souvent les services sociaux dont ils sont proches pour les fréquenter quotidiennement. Qui plus est, on attend de plus en plus des juridictions appelées à être plus que jamais présentes sur les violences intrafamiliales et les enfants victimes. Il faut donc les soulager pour qu’elles se redéployent.

De leur côté, les services sociaux - concrètement les CD - veulent plus que jamais maîtriser des dépenses qui ont cru singulièrement en trois décennies, passant de 5 à 11 milliards l’an, non compris les fonctionnaires, l’Etat n’en assumant que 650 millions. Pour cela ils ont quelques recettes. Comme de mobiliser des proches de l’enfant - les tiers dignes de confiance » - non rémunérés comme le sont les professionnels, notamment les assistants familiaux. Tout simplement on ambitionne d’aller plus souvent vers une tutelle ou une délégation d’autorité parentale. Mieux vers une adoption qui efface purement et simplement les enfants concernés des cadres administratifs surtout quand on considère l’augmentation singulière de l’accueil de très jeunes enfants qu’il faudrait assumer financièrement de longues années durant.

Pour voir prospérer ces deux orientations majeures énoncées explicitement dans la PL il faut soulager les CD du joug d’une justice tatillonne, mais surtout ingérable, peu prévisible, pas toujours réactive, qui, au-dessous de ces considérations économiques tenues pour vulgaires et subalternes, est susceptible de s’opposer au nom des droits des parents - assistance éducative - sinon du droit de l' enfant à vivre avec les siens et négligeant que des parents peuvent dangereux, pervers, néfastes, etc., tout simplement dans l’incapacité de pouvoir offrir à leur enfant un cadre de vie adapté malgré la bonne volonté affichée et les engagements souscrits.

Et que de "temps perdu" pour être autorisé à accomplir des actes importants relevant de l’autorité parentale (art. 375-7 C. civ introduit en 2007, étendu en 2022 à plusieurs actes),à rédiger des rapports à attendre, à devoir se justifier dans des audiences.

Tout milite donc pour un large mandat donné par le juge à l’ASE qui fera son affaire du suivi de la situation quitte à lui donner quelques orientations. Que le juge se contente de ses codes et qu’il laisse le social aux travailleurs sociaux et à leurs institutions. On reviendrait aux fondamentaux de jadis : un juge tranche un conflit et le social accompagne une situation en s’efforçant de la faire évoluer.

Le pacte est grossier

La Justice est dispensée d’accroître ses efforts – où sont passés les 8% d’augmentation acquis 4 ans de suite par Eric Dupond-Moretti ? - et les juges ainsi seront soulagés pourront se consacrer à la délinquance juvénile, sinon à la Correctionnelle et aux Cours d'assises . D’autant que les JAF pourront mobiliser l’ordonnance de protection annoncée par le Garde des Sceaux.

Les CD pour leur part retrouveront une marge liberté de manœuvre dans la gestion de la vie quotidienne de l’enfant avec sa boite à outils sociale et les instruments juridiques mobilisables quitte à rendre des comptes à l’expiration du mandat. D’ici là l’adoption prononcée par le TJ amènera à clôturer la procédure. Libérés d’une pression hiératique ils pourront rationaliser l’implantation et développement des services dédiés.

«Plutôt que de réunir les conditions de faire fonctionner ce subtile équilibre de la protection de l’enfance à la française, considérations économiques oblige, on veut renverser la table. »

Pour quels effets ?

Ce système existe notamment en Amérique du Nord (USA et Québec) et en Europe (Pays nordiques Angleterre).

Avec quels résultats? Une administration sociale dans la toute-puissance qui veille au plus vite à offrir aux enfants une autre famille, un contrôle judiciaire distancié et formel quand se joue quand même des droits majeurs pour les enfants et les parents. On plaide un dossier devant un juge en robe remonté sur sa tribune et écoutant dans un ballet de robes noires – avocats des uns et des autres- comme le restituait Mme Grünewald, présidente de l’AFMJ, après un stage à Montréal.

A l'inverse, l’administration sociale aura un prix à payer dont il lui faut mesurer le niveau. Abandonnée à elle-même, elle devra gérer toutes les crises comme les fugues des adolescents. On conseillera ici de voir comment ces crises se règlent au Québec qui sert de référence explicite à beaucoup! Faute de juge pour dénouer la crise, on en est réduit à enfermer dans une chambre de contention – une cellule - le jeune fugueur qui tient comme injuste d’avoir été violé et placé en institution. Ce n’est plus la double peine, mais la triple peine.

Doit-on rappeler ce qu’étaient les DDASS avant la loi du 6 juin 1984 – avec ces mandats jusqu’à majorité qu’on veut rétablir -, a fortiori l’Assistance publique de jadis taxée d’administration arbitraire. La loi de 1984 avait comme objectif de combattre cette image en empêchant l’ASE d’accueillir proprio motu des enfants. Elle y est plutôt parvenue même si encore aujourd’hui l’ASE est accusée de tous les maux, notamment de « placements abusifs quand la décision est judiciaire.

Ajoutons que plus que jamais, le processus étant bien enclenché, les intéressés mettront en cause la responsabilité civile et pénale des présidents des CD étant rappelé – on l’oublie trop souvent - que la protection administrative est une mission qui leur est personnellement donnée par la loi à charge de s’organiser leurs services pour l’assumer et d’en rendre compte.

Ces présidents de CD vont devoir réfléchir à deux fois au prix de leur liberté.

Je laisse de côté que revenant sur 1958 il y aurait d'un côté les enfants délinquants bénéficiant d’un suivi éducatif du juge des enfants ; de l'autre les enfants en danger en observant que la déconstruction du dispositif pénal 1912-1945 est bien engagée puisqu’ici la tendance est déjà de revenir sur la spécificité de la justice des mineurs.

Ainsi, c’est un grand classique politique, plutôt que de réunir les conditions de faire fonctionner ce subtile équilibre de la protection de l’enfance à la française, considérations économiques oblige, on veut renverser la table. En fait, arrêtons avec la québécomanie. Assumons nos spécificités fruit d’une longue histoire et d’une référence aux droits des personnes.

En d’autres termes le texte projeté ne résoudra aucun des problèmes posés comme celui de prevenir les situations de crise et on se privera du pilote dans l'avion à même de garantir les droits et l'état des personnes. Il impulse indéniablement un rétropédalage preoccupant.

A minima, ce texte est révolutionnaire quand il revient implicitement sur le credo social du XXe siècle : travailler le lien parents/enfant pour le restituer ou parfois l’instituer, pas pour le rompre même si exceptionnellement il faut aller jusque-là. En prévoyant de transférer d’entrée de jeu les attributs de l' autorité parentale à l'institution accueillante ou au tiers digne de confiance on se privera d'occasions de mobiliser les parents, et d’y échouer. On fait à l’économie car la démarche sociale de travailler sur un maintien ou un retour en famille est indéniablement plus exigeante. Comment imaginer-t-on revenir sur un accueil avec des parents désappropries de leurs responsabilités, en tout cas pas mobiliser ? Plus que jamais on, invoquera le méta besoin de stabilité !

« On scie la branche sur laquelle repose l’ASE moderne »

Foin des parents

Ne nous y trompons pas : on fait contre les parents avec, en arrière fond, la résurgence de cette vieille idée que les parents dont on a à connaître sont fondamentalement mauvais. Sinon pourquoi interviendrait-on ? Il faut savoir rompre au plus tôt avec eux et orienter l’enfant vers d’autres adultes qui le lui offriront le cadre de vie conforme à ses besoins. On scie la branche sur laquelle repose l’ASE moderne.

On quitte le registre de l’assistance éducative, droit de l’enfant à avoir de bons parents pour celui de la protection de l’enfant, versus droit à une bonne famille et à une méta sécurité en négligeant ses autres attachements. On justifiera tout cela par l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 de la CIDE à l’appui) dont nul peut donner une définition rationnelle, sinon celle qu’il s’en fait.

Et puis, intérêt subliminal, on permettra finalement à ceux des Français en recherche de jeunes enfants de pouvoir plus souvent répondre à leurs attentes quand nul ne l’ignore l’ASE est une réserve mal exploitée d’enfants adoptables! Vieille rengaine et tout aussi vieille lune qui retrouvent du souffle tout en répondant aux préoccupations économiques relevées plus haut. En 1980 nous nous inquiétons (alors à l’excès) du rapport Bianco-Lamy, « L’aide sociale à l‘enfance demain, étude de rationalisation des choix budgétaires » en affirmant que l’économie allait commander l’action sociale. Nous y sommes rendus 45 ans plus tard.

A y regarder de près on est donc bien à rebours des politiques sociales de soutien aux familles de la deuxième partie du XX° siècle qui a vu le nombre d’enfants adoptables passer de 1900 à nos jours de 150 000 à 4500 quand la population française a été multipliée par 3.

On poursuit bien la démarche développée en 2022 avec les deux lois Protection de l’enfance et Adoption qui entendaient s’articuler. L’adoption est bien vécue comme la réponse première à l’enfance en danger. Efficace peut être ; moins couteuse et moins exigeante certainement que l’action sociale classique.

Quitte à ce que le propos volontairement fort irrite alors que les choses sont plus subtiles et nuancées, on peut affirmer que cette démarche sous couvert du droit des enfants se fait au bénéfice d’une certaine classe sociale en quête d’enfants.

A terme, nombre d'enfants certes bien suivis demanderont des comptes sur cette rupture arbitraire même légale d’avec une partie d’eux-mêmes. Le débat sur l’accès aux origines le démontre.

Il nous faut donc maîtriser une dérive engagée dans cette dernière période, ne pas casser notre dispositif, mais réunir les conditions pour la faire fonctionner ce qui suppose une mobilisation générale (Etat, Conseils départementaux. Associations habilitées), à l’échelon local comme national, sur le court, moyen et long terme comme y invitait dès octobre 2023 le CNPE avec son « Plan Marshall » avec une priorité connue de tous : trouver les hommes et les femmes indispensables pour appliquer la loi plus que d'avoir le seul souci de la changer.

Une tendance lourde

Qu’on ne s’y trompe pas : cette proposition de loi prospèrera car elle repose sur des plaques tectoniques en mouvement qui dépassent de loin telle ministre. Le debat sur mandat global n’est pas d’aujourd’hui. La justice et les juges s’y étaient opposés. Aujourd’hui ils acceptent la proposition du Social.

Les institutions - notamment leur équilibre financier -, mais aussi leurs acteurs submergés et en panique ont intérêt à une telle réforme. Ajoutons qu’ils pourront avec le soutien évident de tous ceux qui entendent accueillir un enfant groupe de pression majeur auprès des parlementaires. En revanche on peut douter que les parents et les enfants concernés y trouvent leur compte

En tout cas, on l’a vu, une orientation majeure est proposée aux deux composantes de la protection de l’enfance : la justice ne sera plus sociale et l’administration sociale territoriale redeviendra toute puissante sans que tous ses acteurs voient que par-delà les enjeux économiques la défiance est majeure à l’égard des magistrats et des travailleurs sociaux et de leurs institutions tenues pour inefficaces et couteuses. On eut même se demander ce qui est advenu de la fibre sociale des uns et des autres.

Après avoir pris conscience de l’incongruité, sinon de l’erreur politique que contenait cette autre vieille lune de vouloir recentraliser la protection de l’enfance en danger , quand l’Etat est sinon en en faillite, du moins en difficulté, on tente une autre fuite en avant encore plus régressive.

On pourrait éviter cette orientation funeste en prenant en compte le légitime souci de maîtriser la dépense publique en menant une vraie politique familiale en menant une vraie politique familiale et déjà en identifiant qui doit faire quoi pour la protection et l’éducation des enfants et par un accord entre l’État et les collectivités territoriales pour retrouver une action sociale et médicosociale de proximité qui vienne en étayage des familles en difficulté pour éviter que des crises se produisent ou dégénèrent.

L’absence d’un ministre de l’Enfance de plein exercice ne facilitera pas les arbitrages.