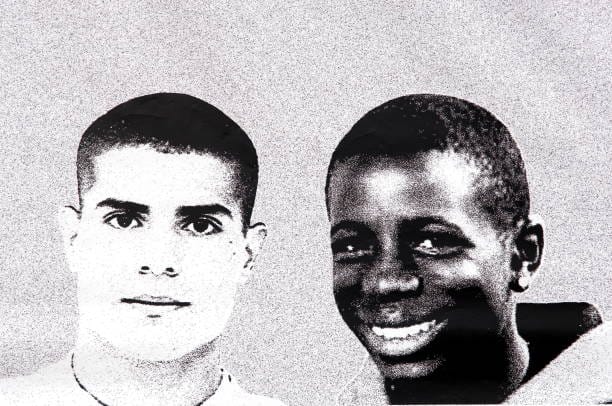

Il y a vingt ans, le décès de deux enfants, Zyed Benna (17 ans) et Bouna Traoré (15 ans), morts électrocutés à la suite d’une course-poursuite avec la police, avait provoqué des mouvements de révolte dans de nombreuses villes de France. Aujourd’hui, pour les jeunes de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), quelle est la mémoire de ces événements et des mobilisations qui ont suivi, notamment celles du collectif AC LeFeu ?

Il est significatif que, vingt ans après, l’évocation de 2005 suscite en France un intérêt médiatique. Non sur l’année elle-même, mais sur trois semaines de l’automne. Celles des révoltes qui, dans de nombreux quartiers populaires, ont suivi la mort, de deux enfants, Zyed Benna et Bouna Traoré, brûlés vifs dans un site EDF, à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), où ils s’y étaient réfugiés après une course-poursuite avec la police.

Revenir aujourd’hui sur ce moment, c’est rappeler qu’il a fait événement, au sens où, en 2002, l’anthropologue Alban Bensa et le sociologue Éric Fassin ont défini celui-ci comme « rupture d’intelligibilité », c’est dire qu’il garde une part incompréhensible et tenter d’en démêler les interprétations. C’est s’inscrire dans la lignée des anniversaires et des commémorations qui, un an après, dix ans après, ont relancé les hantises d’un retour d’émeutes et l’espoir de transformations (qu’est-ce qui a changé ?), ont aussi renouvelé le sentiment d’un deuil inaccompli, alors que les attentes de vérité et de justice étaient clôturées en mars 2015 par l’acquittement des deux policiers mis en examen.

Revenir sur 2005 vingt ans après à Clichy-sous-Bois, c’est mettre au jour les souvenirs de ceux et celles qui se sont mobilisés pour dire Assez le feu en créant l’Association collectif Liberté-Égalité-Fraternité ensemble unis. C’est enfin tenter d’appréhender en particulier ce que 2005 signifie pour des jeunes de Clichy-sous-Bois aujourd’hui. C’est sur ce dernier point que porte cet article.

Pour cela, je m’appuie sur la recherche participative à laquelle j’ai contribué entre 2017 et 2021 avec des jeunes de 17 à 24 ans de Clichy-sous-Bois. Menée par le collectif POP PART, elle a porté sur la vie et l’engagement des jeunes dans dix villes ou quartiers d’Île-de-France. Publiée sous le titre « Jeunes de quartier. Le pouvoir des mots », elle est la source des podcasts « Jeunes de quartier : leur quotidien raconté par eux-mêmes ». En 2022-2023, j’ai poursuivi cette recherche avec des jeunes à Clichy-sous-Bois sur l’histoire d’AC LeFeu. Elle est en cours de publication.

2005 : des révoltes qui donnent naissance à AC LeFeu

Enquêter à Clichy-sous-Bois sur AC LeFeu conduit immédiatement à évoquer 2005. Ce collectif a en effet été créé d’abord de manière informelle en novembre 2005, puis en tant qu’association. L’acronyme, dont le premier sens, Assez le feu ! est clair, signifie aussi : Association collectif Liberté-Égalité-Fraternité ensemble unis.

Très médiatisé dans les années qui ont suivi, il est aujourd’hui reconnu pour les actions qu’il mène auprès des jeunes et des familles : pour contribuer à la solidarité, éveiller à la citoyenneté, développer la prise de responsabilité. Comment donc des jeunes d’aujourd’hui et des jeunes de l’époque, devenus adultes, parlent-ils de 2005 ? Quelles mémoires en sont présentes, transmises ?

2005 : émeutes ou révoltes ?

Lorsqu’on demande aux jeunes adultes ou grands adolescents participant à la recherche ce que 2005 évoque, pour eux et elles, silence et hésitations dominent cependant. La date ne fait guère sens. D’abord par sa distance temporelle : la plupart étaient soit juste nés, soit encore tout petits. Au plus, restent des souvenirs de peur, d’hélicoptères menaçants, d’avoir été interdit de sortir pour jouer au foot, d’une panne d’électricité ou une image : celle de gendarmes s’abritant sous leurs boucliers comme des soldats romains dans Astérix.

« Retour sur les émeutes des banlieues en 2005 », France 24.

Mais, plus profondément, les dates, comme on a pu le constater aussi à propos de 2015 et des attentats, sont des repères utilisés dans un contexte scolaire d’apprentissage de faits historiques. Parler date, c’est renvoyer à la « grande histoire » enseignée, à une réalité qui reste abstraite.

Ce qui ressort parfois, c’est : « les émeutes », désignation concurrencée par « les révoltes ». Dire « c’était vraiment pour défendre une cause » (R. (garçon, 7 ans en 2005), dire « on s’est pas battu pour rien, on s’est battu parce qu’il y a quelque chose derrière »), c’est exprimer une distinction claire entre « émeutes » et « révoltes », dans la lignée de celle opérée par les sociologues Michel Kokoreff, Odile Steinauer et Pierre Barron :

« Reprendre le terme d’émeute, c’est insister sur le caractère spontané et non structuré des violences collectives. […] L’émeute urbaine questionne la police dans ses pratiques ; c’est la fonctionnalité policière qui est mise en cause. Parler de “révolte” […], c’est mettre l’accent sur la dimension protestataire des violences collectives […], sans contribuer au processus de stigmatisation des banlieues et des jeunes de milieux populaires. »

Zyed et Bouna : des noms qui font sens

À rebours de la date, ce sont les prénoms Zyed et Bouna qui font écho pour les jeunes, par un effet d’identification multiple. La proximité de l’âge, l’atrocité de leur mort, la connaissance des familles pour certains sont démultipliées par le vécu partagé du contrôle policier fréquent et injustifié, de la course pour l’éviter qui fait d’un thriller un drame. L’identification repose aussi sur le sentiment d’appartenance à un territoire similaire par sa relégation et les conditions de vie de sa population.

Pour K. (4 ans en 2005), « si Zyed et Bouna étaient dans un autre endroit, les policiers ne vont pas se comporter avec eux comme ça, ne vont pas leur parler vulgairement, faire la course avec eux. Ça évoque des inégalités sociales ». Un « nous, jeunes de quartiers » s’esquisse ainsi, même si cette assignation fait débat.

Si les jeunes d’aujourd’hui voient des similitudes avec le vécu des jeunes de 2005, l’écart est cependant sensible. En témoigne d’abord leur réaction après la projection en atelier, du film tourné par Ladj Ly en 2005-2006 365 jours à Clichy-Montfermeil : « Ce ne serait plus possible maintenant, car on filme tous avec nos portables et on partage sur nos réseaux ! »

Et surtout, ce film et une vidéo d’AC LeFeu sur son histoire décentrent l’intérêt vers l’après 2005 et les actions menées pour faire entendre et prendre en compte la voix des citoyens oubliés. C’est le présent de cette histoire de vingt ans, ses liens avec d’autres luttes, comme celles pour les droits civiques ou Black Lives Matter aux États-Unis, qui peu à peu donnent sens à la participation des jeunes à la recherche.

Documentaire « 365 Jours à Clichy-Montfermeil », Ladj Ly, École Kourtrajmé, 2005.

Des médiateurs en action

Pour les participants à la recherche plus âgés, (qui avaient entre 20 et 30 ans en 2005), alors souvent éducateurs ou animateurs, qui ont vécu ces événements, le lieu et le moment où ils apprennent le drame, leur action pour contribuer à calmer les jeunes, la création d’AC LeFeu dans l’urgence sont les trois temps forts d’une mémoire vive commune. C’est donc en tant qu’acteurs à divers titres qu’ils interprètent à la fois leur rôle, leur prise de conscience et leur évolution.

Cette continuité temporelle, avec ses ruptures ou ses éloignements pour certains, apporte un double éclairage. Le recul réflexif permis par l’entretien laisse par exemple s’exprimer le souvenir d’un dilemme vécu. M. (30 ans en 2005) l’explique ainsi :

« Nous autres, à cette époque-là, animateurs, travailleurs sociaux, tous ceux qui étaient sur le terrain, grands frères, on était dans une position très compliquée. […] Je comprends la colère des jeunes parce que je me dis : si je n’avais pas été moi du côté… je vais dire de l’institution, à cette époque-là, à 17 ans j’aurais été dans la rue. »

La création d’AC LeFeu est alors présentée comme la résolution collective de cette contradiction. Elle est étayée par l’évocation du nombre des personnes qui s’engagent dans la construction de ce collectif, portées par la conscience que la colère des jeunes est l’expression exacerbée d’un malaise social plus large.

Le deuxième éclairage apporté par quelques jeunes adultes de l’époque met en perspective 2005 et des mobilisations antérieures. En particulier, la marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983 est une référence fondatrice pour Mohamed Mechmache, cofondateur et président du collectif.

« La marche pour l’égalité et contre le racisme en 1983 » (INA).

Adolescent, il a côtoyé un ancien marcheur de sa cité :

« Ce qui s’est passé en 2005 n’est que la conséquence de ce qui s’est passé à l’époque avec les gens qui se sont mobilisés pour la marche pour l’égalité et contre le racisme. Parce que la première jeunesse issue de l’immigration était très politisée. Elle savait les combats de nos parents, les luttes qu’il y a eu. Une fois qu’ils ont compris qu’ils avaient comme arme le savoir, ça leur a permis de mieux comprendre les choses et de se dire : nous aussi à partir d’aujourd’hui on pourra se faire entendre », me dit-il en entretien.

Signe de l’affirmation d’un pouvoir d’agir des enfants d’immigrés, la marche de 1983 prend aussi, pour les fondateurs d’AC LeFeu, le sens d’un inachèvement.

En lançant, dès sa création, un recueil de doléances dans toute la France pour étayer l’existence d’un « malaise social » source de révoltes, AC LeFeu déplace le combat. Il refuse d’être enfermé dans un quartier, dans une « banlieue » chargée de stigmatisation et de danger. Il refuse d’être cantonné à une lutte d’immigrés et de leurs descendants. C’est ce décrochage pour devenir un mouvement formant des citoyens par l’action, hors des assignations d’origines ou de territoires, qui est au fondement des engagements renouvelés au sein d’AC LeFeu.

Une transmission mémorielle fragmentée et une histoire absente

À Clichy-sous-Bois, la transmission de la mémoire de 2005 est ainsi portée par deux pôles. Le souvenir de Zyed et Bouna est surtout transmis par le travail mené par des enseignants de collège ou de lycée et les commémorations publiques annuelles du 27 octobre 2005.

L’allée piétonnière au nom de Zyed Benna et Bouna Traoré (sans autre précision), proche de la mairie, la petite stèle qui leur est consacrée devant le collège fréquenté par ceux-ci, leurs visages rendus familiers par des affiches largement diffusées lors de mobilisations comme celle suscitée par la mort d’Adama, sont aussi connues de certains jeunes.

Les militants d’AC LeFeu constituent le second pôle de transmission : il est centré sur la réponse collective apportée alors à la « crise des banlieues » et aux limites de sa reconnaissance politique. Mais ces transmissions fragmentées rendent d’autant plus problématique l’absence d’une histoire qui fasse référence et puisse être partagée.

Au-delà de 2005, c’est précisément la force et l’inventivité d’une mobilisation politique et sociale, diverse par ses actions et sa portée médiatique, que la recherche menée avec les jeunes de Clichy-sous-Bois et le collectif AC LeFeu a entrepris de construire et de faire reconnaître. Les initiatives portées par le collectif avec des jeunes pour les vingt ans d’AC LeFeu en témoignent :« Vingt ans. Que nos voix résonnent encore » à partir du 27 octobre 2025.

Hélène Hatzfeld, politologue spécialisée dans l'urbanisme, laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement (UMR CNRS 7218), Université Paris Nanterre – Alliance Paris Lumières