La découverte macabre du corps de Lola à Paris, a ravivé les débats sur les meurtres d’enfants, donnant lieu à une forte instrumentalisation politique et à une préoccupation sociétale majeure.

Pourtant, pendant longtemps, la mort d’enfants ou d’adolescents n’a guère suscité l’intérêt des chroniqueurs judiciaires et, par rebond, de l’opinion publique. Dans le Code pénal de 1810 l’infanticide est défini comme « le meurtre d’un enfant nouveau-né » et le législateur napoléonien est resté silencieux sur les homicides des enfants plus âgés.

De temps à autre, des enfants tués par leurs parents font irruption, en à peine quelques lignes, dans les colonnes des périodiques. Le lectorat découvre, effaré, d’abominables maltraitances, mais vite oubliées.

La lente construction de l’enfant comme personne à part

Abandonné, éborgné, éventré, brûlé, voire violé, l’enfant, en dehors de quelques affaires, reste sans protection face à la puissance paternelle jusqu’à la loi du 24 juillet 1889 qui invente la « déchéance paternelle » qui ne fit pas l’unanimité car des voix diverses y virent l’intrusion inacceptable de l’État dans les familles, bousculant les frontières du cercle privée et de la sphère publique.

Mais le sort des enfants brutalisés par un père, une mère, un oncle, un tuteur n’est plus indifférent. Une vaste enquête (dont les archives sont conservées aux Archives nationales, AN BB-18-1871) conduite dans les différents ressorts des cours d’appel en prend la mesure. En 1898, une nouvelle loi sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants est adoptée et sanctionne pour la première fois les auteurs de coups, blessures et autres sévices contre des « enfants au-dessous de l’âge de quinze ans ».

[Près de 80 000 lecteurs font confiance à la newsletter de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]

Malgré ses limites, la loi du 19 avril 1898 témoigne à sa manière d’un changement de sensibilité. L’enfant est une personne à part entière. Auparavant, le crime le plus horrible qui pouvait être commis était le parricide, placé au sommet de la hiérarchie pénale. Pour bien marquer qu’il s’agissait d’un crime exceptionnel, le législateur avait pris des dispositions particulières.

Ayant commis un acte sans excuse pour lequel « aucune circonstance atténuante ne saurait être retenue », l’auteur du crime était recouvert d’un voile noir, et, nu-pieds, était conduit sur le lieu de l’exécution. Un huissier lisait l’arrêt de condamnation, avant que le bourreau lui glisse la tête dans la lunette de la guillotine. Jusqu’en 1832, on lui tranchait le poignet droit. Pour les tueurs d’enfants, aucune mise en scène similaire n’était prévue.

L’archéologie des tueurs d’enfants

À la fin du XIXe siècle, les sentiments à l’égard de l’enfance martyrisée ne sont donc pas restés identiques mais en dehors des parents maltraitants, de nouvelles figures émergent : celles des tueurs d’enfants, sans liens de parenté avec les victimes.

Quelques cas abominables avaient défrayé la chronique en 1825. La Gazette des tribunaux, périodique judiciaire, avait relaté des crimes incroyables commis contre de petites victimes : l’une portait autour du cou les marques de la strangulation, une autre avait eu le cœur arraché, une troisième avait été décapitée et sa tête jetée par la fenêtre. Les contemporains s’étaient interrogés sur la sanité d’esprits des auteurs. Étaient-ils fous ?

En vertu de l’article 64 du code pénal s’ils étaient reconnus irresponsables, ils ne pouvaient pas être jugés et donc encore moins condamnés. Un procureur trancha la question en affirmant qu’il n’y a pas d’inconvénient à guillotiner l’auteur d’un crime monstrueux, même s’il est atteint de « monomanie criminelle ».

Ces crimes toutefois, en dehors de quelques spécialistes et aliénistes, ne restent pas dans les mémoires, mais à partir des années 1880 deux affaires, médiatisées, ébranlent la société tout entière. Elles suscitent interrogations et examens de conscience ; elles provoquent des réflexions à la fois sur le mal et la méchanceté, sur la cruauté et sur les ressorts du passage à l’acte.

1880 : Ménesclou le dépeceur d’enfant

Louis Ménesclou, en 1880, à peine âgé de 20 ans, attire dans sa chambre d’un immeuble parisien, sa petite voisine qu’il viole, tue et découpe. Il fait du saccage du corps un mode opératoire qui surprend les contemporains. Il incarne le monstre contemporain, tapi dans les anfractuosités et la pénombre des villes, il suscite d’autant plus la stupéfaction puis l’horreur car il vivait dans le même immeuble que la fillette de quatre ans et demi qu’il a étouffé, sans doute après lui avoir « fait subir les derniers outrages ». Dans la presse, il est dépeint comme un « être répugnant ».

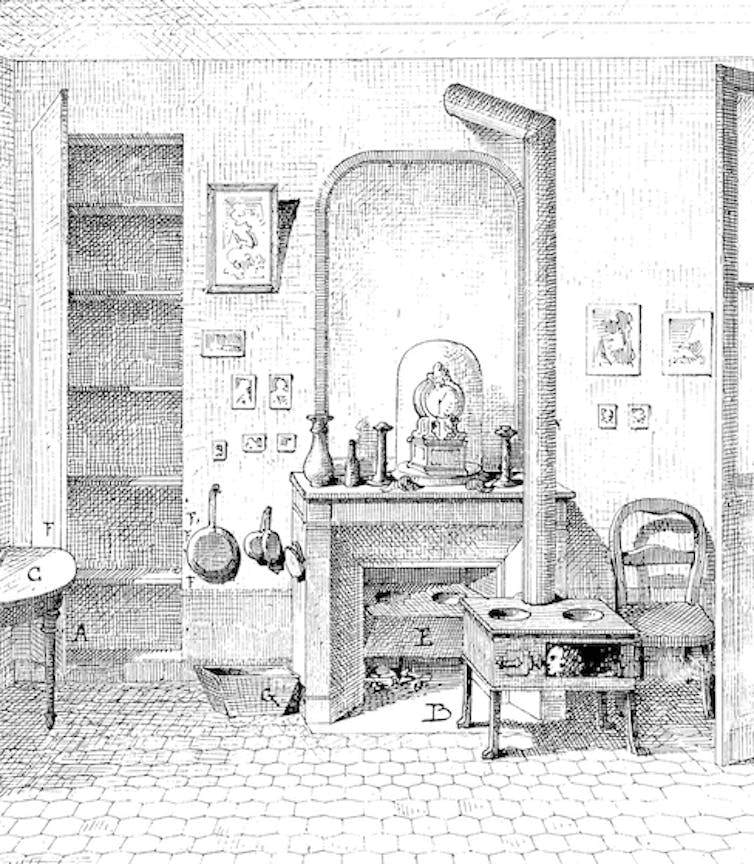

Issu d’une famille « d’honnêtes ouvriers », il bat sa mère, vole son père, il est renvoyé de l’école, puis quitte la marine où, engagé, il n’y reste que trois ans et revient chez ses parents. « Oisif », il est « complètement à leur charge ». Un jour Louise disparaît, elle n’est pas venue dîner, la concierge ne l’a pas vue quitter l’immeuble de la rue de Grenelle. Sa mère interroge tous les locataires mais personne ne l’a aperçu. Le lendemain matin, une odeur épouvantable alerte le voisinage. Après avoir forcé la porte, le commissaire et des habitants de l’immeuble découvrent dans le poêle de Ménesclou une tête humaine en train de se consumer.

Dans ses poches, les deux avant-bras de la fillette. Le médecin légiste compte et étiquette 43 pièces anatomiques. Pour ébranler l’opinion publique, il faut qu’un crime se transforme en fait divers et devienne une « belle affaire ».

Albert Bataille, le plus célèbre des chroniqueurs judiciaires de cette époque, suit le procès et donne un portrait physique que le lectorat découvre en frissonnant :

« Figurez-vous une sorte d’avorton vouté et ridé, au teint terreux, aux yeux de fouine. »

Les médecins experts qui l’ont examiné reconnaissent quelques « défectuosités mentales », mais sans plus. Il est donc responsable de ses actes. Il avoue le crime mais nie le viol qui est pourtant retenu par le jury. Si le procès évoque l’enfant disparu et la douleur d’une mère, les débats insistent surtout sur la monstruosité de l’auteur du crime, mais l’émotion collective, malgré la médiatisation, une fois Ménesclou exécuté en septembre 1880, place de la Roquette, est éphémère. En quelques années le crime est oublié.

1907 : le viol-meurtre d’une enfant

En 1907, un fait autre fait divers devient une affaire. Son retentissement est énorme en France et à l’étranger. Même le Times lui consacre plusieurs articles. À Paris, Albert Louis Jules Soleilland est accusé d’avoir défloré violemment une fillette et, afin qu’elle ne puisse pas le dénoncer, de lui avoir donné la mort par strangulation et par un poinçon plongé dans la poitrine.

S’il n’a pas dépecé le corps, la presse relate qu’il l’a empaqueté dans une grosse toile et déposé dans un lieu destiné aux marchandises de boucherie. Son crime ressemble à celui de Ménesclou et bouleverse l’opinion publique. Ernest Dupré médecin-chef de l’infirmerie spéciale de la préfecture de police de Paris, signe le rapport d’expertise médico-légale.

Solleilland, écrit-il, n’est pas un aliéné, un sadique ou un fou érotique. Si l’on peut observer des lenteurs intellectuelles et des troubles du caractère, il possède « la plénitude de ses facultés ». Il peut assumer l’entière responsabilité de son crime. Les journaux se mobilisent, la justice est sommée de réagir dans l’instant et d’infliger un châtiment exemplaire. La classe politique s’émeut et des manifestants défilent sur les boulevards parisiens, dénonçant l’insécurité et réclamant la mort immédiate pour Soleilland, alors que l’année précédente les 25 condamnés à la peine capitale avaient tous été graciés et que la commission du budget avait voté la suppression des crédits alloués au bourreau.

La suppression de la peine de mort semblait pourtant acquise et les abolitionnistes se réjouissaient de voir aboutir le combat mené par Victor Hugo. Mais il leur faut déchanter, l’affaire Soleilland suscite une surenchère de la presse, en particulier des quatre grands dont le tirage avoisine le million de lectrices et lecteurs. En 1908 les débats parlementaires n’aboutissent pas à la suppression de la peine de mort.

Si l’affaire peut témoigner d’une sensibilité neuve à l’égard des enfants, quelques voix dénoncent la médiatisation d’un fait divers sordide, son instrumentalisation politique, les arguments à l’emporte-pièce et le voyeurisme d’une partie de la presse.

Ainsi, en l’espace d’un demi-siècle à peine, ce type de fait divers hors norme est devenu fait politique et fait de société. Si le meurtre d’une enfant apparaît monstrueux, il échappe bien souvent à l’analyse, car il demeure une subversion de l’ordre social et symbolique par l’horreur et donne la possibilité d’en jouer sur le théâtre émotionnel des sociétés contemporaines.

Frédéric Chauvaud, Professeur d'Histoire contemporaine, Université de Poitiers

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.