Paru en septembre 2002, l’ouvrage collectif intitulé Les territoires perdus de la République. Antisémitisme, racisme et sexisme en milieu scolaire, a eu une diffusion unique pour un livre de témoignages d’enseignants de quartiers urbains populaires. Écrit par une dizaine de professionnels de l’Éducation nationale (surtout des professeurs du second degré), il a été réédité dès 2004, puis en 2015, avant de servir de base à un documentaire, diffusé le 22 octobre 2015 sur France 3, « Profs en territoires perdus de la République ».

Loin de se limiter à un succès de librairie déjà exceptionnel, ce livre a ravivé la polémique sur les politiques publiques vis-à-vis des écoles et quartiers de « banlieue ». Il a contribué à influencer au moins sémantiquement les discours politiques – ainsi l’annonce du 8 février 2018 sur la désignation de « Quartiers de reconquête républicaine » pour les forces de l’ordre.

Comment cet essai, rédigé « dans l’urgence au printemps 2002 » selon ses propres termes, a-t-il pu connaître un tel écho médiatique et politique ? Si Les Territoires perdus de la République ont parfois été évoqués dans des travaux de sciences humaines et sociales, ils n’ont, sous réserve d’inventaire, jamais été un objet d’études en tant quel tel.

Avec le vingtième anniversaire de sa date de sa parution, il semble être temps d’apporter un regard distancié sur la manière dont les idées contenues dans cet ouvrage ont pu susciter de nouvelles adhésions de principe.

Les caractéristiques d’un projet inédit

Dès la fin des années 1970, la conjonction de la crise économique, de la désindustrialisation et de la fuite des classes moyennes hors des grands ensembles a des effets puissants sur les quartiers populaires urbains. Leurs établissements scolaires s’en ressentent rapidement. Dès 1979, un rapport de l’inspection générale sur une quarantaine de collèges situés dans les grands ensembles pointe l’existence de « ghettos » scolaires, minés par les violences et les difficultés scolaires.

Cette perception d’une école de quartier populaire à part a des conséquences concrètes en termes de catégorisation politico-administrative. En 1992, le ministre Jack Lang crée le label d’établissements difficiles, limité aux cinq académies de Créteil, Versailles, Lille, Lille, Lyon et Marseille. L’année suivante, François Bayrou modifie l’appellation et parle des établissements sensibles, élargis à toute la France.

Les Territoires perdus de la République s’inscrivent dans cette catégorisation des écoles de quartiers populaires urbains. Certes, d’autres ouvrages (ainsi celui Mara Goyet, Collèges de France, paru la même année) existaient déjà sur le sujet. Cependant, ce livre collectif, on le verra, est spécifique tant dans sa démarche que dans son objet.

L’analyse des trois éditions de l’ouvrage (2002, 2004 et 2015) offre en effet un portrait de groupe aux caractéristiques marquées. L’édition de 2002 comprend neuf auteur·e·s et un collectif d’enseignant·e·s du lycée Bergson. Celle de 2004 ajoute à ceux-ci six autres auteur·e·s et une association, intitulée PEREC (Pour une école républicaine et citoyenne), fondée par plusieurs auteur·e·s.

Sur le total de 15 contributeurs individuels et de 2 collectifs, seuls deux auteurs ne sont pas enseignants (une cheffe d’établissement, un parent d’élève). La grande majorité (14) se situe dans les quartiers populaires de la région francilienne, trois restantes se trouvant à Marseille et dans l’agglomération lyonnaise. Une seule contributrice est issue du premier degré. Les autres sont exclusivement des enseignantes et des enseignants de matières littéraires ou d’histoire-géographie du second degré, surtout en collège.

Le portrait de groupe révèle donc des biais principaux par rapport à la morphologie des métiers éducatifs. Le premier consiste en une sous-représentation des non-enseignants, du premier degré, des matières scientifiques. Le second est celui d’une surreprésentation d’enseignants relativement jeunes dans la carrière en 2002, travaillant dans des établissements prioritaires ou sensibles de la région parisienne. L’ouvrage exprime donc l’expérience d’enseignants de collèges dégradés de quartiers populaires, confirmant sur le terrain en quelque sorte la catégorisation croissante des « écoles de banlieue » depuis la fin des années 1970.

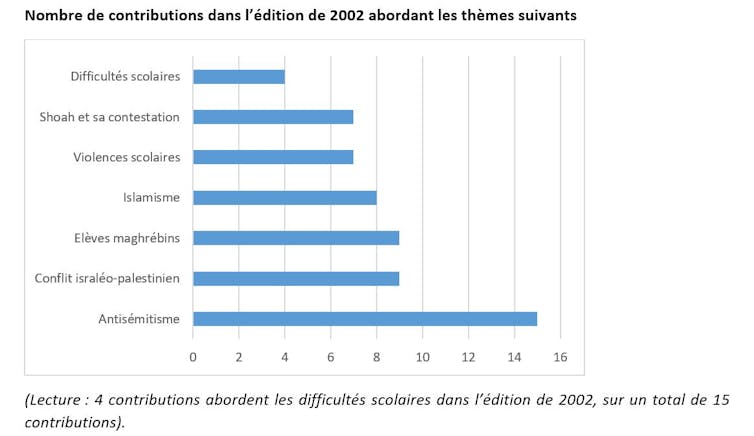

Le troisième point relève des thématiques abordées dans les contributions de l’ouvrage. Le tableau suivant propose de reprendre les sujets abordés dans chacune d’entre elles, afin de quantifier l’intérêt pour ceux-ci.

De manière très nette, l’antisémitisme, les élèves maghrébins et le conflit israélo-palestinien constituent les trois thèmes les plus récurrents dans les contributions. Au contraire, les thématiques strictement scolaires (ainsi les difficultés et violences à l’école), certes présentes, sont moins fréquemment évoquées. L’orientation de l’ouvrage est donc explicite : la dénonciation d’un antisémitisme présent chez les élèves maghrébins, et/ou de culture musulmane, ravivé par la « seconde intifada » depuis 2000.

Une telle construction ouvrait une potentielle mobilisation du livre sur des thématiques allant bien au-delà de la seule école (surtout dans un contexte indéniable de flambée d’actes antisémites au début des années 2000), même si sa parution s’inscrivait précisément dans un discours croissant sur la « crise » de l’institution scolaire.

Un discours de « crise de l’école »

Ces perceptions territorialisées de l’échec scolaire sont toutefois à replacer dans une conception plus large de la faillite de cette institution, plus particulièrement dans les quartiers populaires. Un discours de « crise de l’école », par ailleurs multiforme, s’est en effet imposé comme une évidence dans la lecture des phénomènes scolaires au cours des dernières décennies.

Certes, ce discours n’est pas le seul existant sur le système éducatif, d’autres analyses moins tranchées étant faites sur les enjeux et les défis qui se posent à celui-ci, « les défis de l’an 2000 ». Cependant, les « Territoires perdus » viennent alimenter les positions qui dénoncent l’avènement de « La décennie des mal-appris », conséquence de la déroute des programmes et d’un « chaos pédagogique » qui en résulterait. Ce discours est particulièrement présent chez les enseignantes et enseignants du second degré, qui depuis les années 1980, ont été en première ligne de la démocratisation scolaire. Entre 1983 et aujourd’hui, le taux d’accès au baccalauréat d’une génération est passé de 28 % à presque 83 %, entraînant des mutations inédites dans les collèges et les lycées.

Il n’est, dès lors, pas étonnant qu’une partie des professeurs du second degré aillent jusqu’à dénoncer la dérive techniciste des conceptions éducatives fondées sur une « pédagogie du vide ». Ils rejoignent l’invitation que lançait Dominique de la Martinière en 1984, dans sa Lettre ouverte à tous les parents qui refusent le massacre de l’enseignement, à combattre ces « idéologues sans mandat (qui) ont sacrifié l’avenir de nos enfants et de notre pays à leurs chimères ».

Que l’école fasse polémique sur sa capacité à doter les élèves d’un bagage culturel minimum commun n’est pas surprenant tant les attentes sont fortes à son endroit. Sa faillite, qui serait révélatrice d’un État qui n’est plus en mesure de former les jeunes générations aux défis de demain, n’est pas non plus très originale chez celles et ceux qui, nostalgiques d’une école de classe, y dénoncent l’impuissance des pouvoirs publics à résoudre les problèmes scolaires.

Les « Territoires perdus » adoptent un point de vue différent de la critique conservatrice contre l’école de masse, que portaient les extrêmes droites françaises depuis les réformes scolaires de la IIIe République. Les auteurs sont d’ailleurs explicites sur ce point : selon leurs propres mots, dans l’édition de 2002, « Les territoires perdus de la République ne s’identifient pas à ces nouvelles zones de relégation sociale que sont les banlieues, ils n’épousent pas la vieille équation apeurée de la bourgeoisie (« classes laborieuses, classes dangereuses »), ils ne constituent pas le énième avatar du discours conservateur ».

Ce qui interroge en effet, selon nous, au-delà de la permanence des critiques adressées à l’institution scolaire dans cet ouvrage collectif, c’est le renouvellement des motifs autour desquels le constat est dressé à partir du début des années 2000. Les auteurs de celui-ci se retrouvent confrontés à des situations dont la difficulté s’accroît lorsqu’ils font face à cette « sidérante solitude » de l’enseignant devant des élèves qui lui discutent sa légitimité professionnelle.

La question de l’autorité enseignante

La « crise de l’enseignement » ne viendrait donc pas des effets de sa massification mais d’un long processus de destitution de la fonction enseignante décrite dans les « Territoires perdus de la République », ouvrage qui, de manière révélatrice, aborde assez peu les autres métiers éducatifs comme les CPE, les personnels d’orientation ou administratifs. Restaurer l’autorité de l’institution scolaire pour que « les professeurs puissent redevenir des professeurs, et les élèves des élèves » traduit bien l’attente de ces enseignants qui se sont engagés dans ce métier et se retrouvent, le plus souvent en début de carrière, dans les écoles les plus dégradées et difficiles des quartiers populaires.

Les grands ensembles et ses habitants se retrouvent stigmatisés comme les responsables de la « souffrance enseignante », devenue depuis les années 2000 un enjeu croissant des analyses consacrées à ce métier. De difficiles, les conditions d’exercice du métier d’enseignant sont présentées à partir de ce cette décennie comme « impossibles ». La dégradation de l’image des banlieues, à laquelle se surajoutent les craintes vis-à-vis de l’islam politique après le 11 septembre 2001, alimentent la phobie des jeunes enseignants de s’y retrouver affectés.

Bien plus complexe qu’il n’y paraît, cette brève explication des attentes déçues d’une partie du corps enseignant nécessite d’être analysée. Plusieurs auteurs se sont essayés à des réflexions plus poussées pour faire « réussir l’école » à commencer par Philippe Joutard et Claude Thélot qui, en 1999, montraient combien le bilan de l’état du système éducatif était contrasté et que, si « tout est dans l’exécution », les acteurs doivent être aidés et soutenus localement.

Dernière explication possible, mobilisée par Laurence Cornu, Jean-Claude de Pompougnac et de Joël Roman, le début des années 1990 devait marquer la fin des utopies scolaires en limitant les missions confiées à l’école : « Demandons-lui moins, elle s’en acquittera mieux. Libérée des utopies scolaires comme des utopies politiques, elle doit aller à son rythme propre ». Plaidées pour combattre « l’hypocrisie scolaire », ces trois propositions entendent favoriser la rencontre entre les difficultés de la réalité du terrain et l’adaptation nécessaire afin d’être en mesure de les dépasser collectivement. C’est d’ailleurs une exigence qui court le long des « Territoires perdus de la République », qui demande un recentrement de l’institution scolaire sur une stricte mission d’apprentissage.

Ismail Ferhat, Professeur des universités en sciences de l'éducation, Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières et Laurent Gutierrez, Professeur des Universités en Sciences de l’éducation, Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.